| Location | The United States, focusing on the Appalachian (13 states), Lower Mississippi Delta (eight states) and Northern Border regions (four states) |

| Initiative | The Workforce Opportunity for Rural Communities Initiative |

| Program snapshot | In 2019, the U.S. Department of Labor’s Employment and Training Administration partnered with the Appalachian Regional Commission and the Delta Regional Authority — two regional economic development agencies — to launch the Workforce Opportunity for Rural Communities (WORC) Initiative. In 2023, the initiative expanded to include the Northern Border Regional Commission. Since its launch, six rounds of grants have invested over $209 million in 158 projects. The initiative awards grants to locally administered, place-based workforce development projects in rural communities that are grappling with long-term economic distress linked to the decline of traditional industries, such as coal mining, forestry and manufacturing. In 2024, the initiative’s sixth funding round expanded eligibility for so-called energy communities, including those with brownfields and areas with a coal-plant or -mine closure, to link rural workforce development with decarbonization goals. The WORC Initiative supports projects that identify and address regional workforce needs and boost local employers’ competitiveness. Its goal is to help communities retain residents by connecting them to family-sustaining, in-demand and quality jobs through career training and supportive services. Examples of funded projects include locally delivered upskilling and retraining programs, vocational training and apprenticeships, career counselling and entrepreneurship support, short-term certification and qualification programs and initiatives to build employment pipelines with local employers. |

| Sector focus | Projects are driven by local conditions and priorities. The 158 grant projects to date span sectors such as health care, trade, information technology, aviation, manufacturing, aerospace, clean energy and agricultural technology. |

| Time frame | Launched in 2019, the WORC Initiative completed six grant rounds between 2019 and 2024. A seventh round is currently under development. |

| Location | France |

| Initiative | The Compte personnel de formation (“Personal Training Account”) |

| Program snapshot | The Compte personnel de formation is a quasi-universal system that encourages all French working-age adults to engage in lifelong learning and skills development as part of a national strategic plan for anticipating labour market changes, including changes resulting from the net-zero transition. Workers are credited with an annual training allocation in a personal account that is managed by the state but funded through mandatory employer levies. Credits in the account can be redeemed for certified training. The digital delivery platform is also starting to enable workers to document and certify their skills and training as well as develop personalized learning plans to anticipate future career changes. While not specific to so-called green-task jobs, at least one region has used the program infrastructure to incentivize retraining for high-priority occupations in the green economy. Available data do not permit any conclusions on the take-up of training related to net-zero transition occupations, nor do data permit analyses of relative participation by workers in sectors that are more or less exposed to the impacts of the net-zero carbon commitments made by the French government. However, the program infrastructure and data systems offer a national model for monitoring and influencing workers’ training decisions and their alignment with demand during the net-zero transition. |

| Sector focus | The Compte personnel de formation is not sector specific but is adaptable as a tool to promote green-task jobs. |

| Time frame | The Compte personnel de formation was launched in 2018, building on an older program, with programmatic updates since. |

Les efforts déployés à l’échelle mondiale et canadienne pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et abandonner les combustibles fossiles ont soulevé une question politique centrale : Comment la main-d’oeuvre, les secteurs et les régions peuvent-ils s’adapter et développer les compétences nécessaires pour un avenir à faible intensité de carbone ?

Certaines communautés ressentiront les effets plus rapidement et plus sévèrement, en particulier les petites zones rurales ou isolées où l’emploi est fortement concentré dans les secteurs exposés et où la diversification économique locale est limitée.

Bien que le Canada offre un large éventail de mesures de soutien en matière de formation, d’assurance-emploi et de développement économique régional, de nombreux programmes sont conçus pour la population en général plutôt que pour répondre aux besoins spécifiques des communautés exposées. Des interventions ciblées et adaptées au contexte local, qui intègrent le développement économique et celui de la main-d’oeuvre, peuvent contribuer à combler cette lacune. La formation professionnelle et le développement de la main-d’oeuvre sont des leviers essentiels pour permettre des transitions efficaces et équitables.

Ce projet de recherche conjoint de l’IRPP et du Centre des Compétences futures passe en revue huit initiatives internationales, menées en Australie, au Danemark, en France, en Nouvelle-Zélande, en Espagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis, qui intègrent des approches locales de la formation professionnelle et du développement de la maind’oeuvre, conçues pour aider les travailleurs à rester dans leur communauté ou à proximité tout en acquérant les compétences dont ils ont besoin pour trouver un emploi à long terme. Considérées dans leur ensemble, ces études de cas constituent un cadre complet et unique au Canada pour renforcer la résilience de la main-d’oeuvre dans le cadre de la transition vers la carboneutralité. Chaque cas fait ressortir des choix de conception, des stratégies, des défis et des éléments fondamentaux spécifiques qui pourraient être adaptés aux institutions canadiennes et aux réalités du marché du travail.

| ✔ Leçon 1 La recherche d’un consensus et la collaboration tripartite entre le gouvernement, l’industrie et les syndicats permettent de coordonner les efforts de transition. |

✔ Leçon 6 La participation des peuples et communautés autochtones à la planification et à la mise en œuvre de la transition est essentielle. |

| ✔ Leçon 2 La participation de la communauté à la planification de la transition renforce l’adhésion locale et la résilience. |

✔ Leçon 7 Les communautés rurales peuvent avoir besoin de soutiens supplémentaires ciblés pour stabiliser leurs populations. |

| ✔ Leçon 3 Le développement d’industries de remplacement viables à l’échelle locale avant l’abandon progressif des industries existantes permet d’éviter des perturbations économiques au niveau communautaire. |

✔ Leçon 8 Des mécanismes d’évaluation continue et d’adaptation des plans sont essentiels pour garantir la réactivité des stratégies. |

| ✔ Leçon 4 Le développement proactif des compétences et l’exploitation des compétences transférables peuvent faciliter la transition de la main-d’œuvre. |

✔ Leçon 9 La formation de la main-d’œuvre harmonisée avec des plans de développement économique plus larges est plus efficace. |

| ✔ Leçon 5 Un soutien social solide et ciblé atténue les risques liés à la transition pour les travailleurs et les travailleuses et pour les communautés. |

✔ Leçon 10 Fournir un soutien technique, financier et administratif aux communautés faisant face à des contraintes de capacité. |

Ces dernières années, les gouvernements ont manifesté un regain d’intérêt pour les politiques industrielles, alors que le Canada fait face à des tensions géopolitiques et à l’incertitude commerciale, ainsi qu’à des défis à long terme tels que la transition énergétique mondiale. Bien que le Canada ait une longue histoire en matière de politiques industrielles, elles ne s’accompagnent pas toujours de pratiques d’évaluation solides et cohérentes. Cela peut perpétuer des politiques sous-optimales et empêcher de tirer les leçons des succès et des échecs.

Les gouvernements du pays ont besoin d’un nouveau cadre d’évaluation cohérent pour les politiques industrielles. Trop d’évaluations se concentrent sur les questions de processus et d’exploitation sans tenir compte des informations nécessaires à la prise de décisions en matière de financement. Bien que l’évaluation des résultats des politiques pose des défis méthodologiques, les approches et les outils modernes offrent des perspectives prometteuses.

L’auteur fait les recommandations suivantes aux gouvernements :

Le regain d’intérêt pour la politique industrielle au Canada devrait s’accompagner d’un regain d’intérêt pour les pratiques d’évaluation rigoureuses. Les gouvernements doivent briser le cycle de désintérêt pour l’évaluation, compte tenu de l’ampleur des politiques industrielles et des risques qu’elles comportent. Des pratiques d’évaluation rigoureuses sont essentielles à la mise en œuvre réussie de la politique industrielle afin de relever les défis les plus pressants au pays.

Le Canada est confronté à plusieurs obstacles économiques convergents. Les efforts déployés à l’échelle mondiale pour réduire les émissions redéfinissent les industries phares telles que l’énergie et l’industrie manufacturière. L’automatisation et l’intelligence artificielle reconfigurent les tâches professionnelles et les compétences requises dans tous les secteurs. L’évolution de l’environnement commercial oblige le Canada à diversifier ses partenaires. En même temps, de plus en plus de Canadiens ont un sentiment de précarité en raison de l’augmentation du coût des produits de première nécessité, des logements inabordables et inaccessibles, et de l’insécurité de l’emploi.

Toute transformation économique majeure apporte à la fois de nouvelles possibilités et des risques. Certaines communautés seront plus sensibles aux perturbations de la main-d’œuvre qui peuvent avoir des effets d’entraînement sur toutes les entreprises et tous les ménages. La prospérité et la cohésion du pays dépendront en grande partie de la capacité des populations et des territoires les plus exposés à s’adapter au changement et à saisir les occasions favorables.

Le projet Transformations communautaires de l’Institut de recherche en politiques publiques a mis en évidence le lien entre la vulnérabilité des communautés et la transition vers la carboneutralité, ainsi que les tarifs douaniers américains, et évalue actuellement la vulnérabilité aux tarifs chinois. Nos recherches et analyses, qui comprennent des profils de plusieurs communautés canadiennes et une série d’études de cas internationales, montrent que les stratégies locales sont plus susceptibles d’aider à renforcer la résilience des communautés que les approches mur à mur.

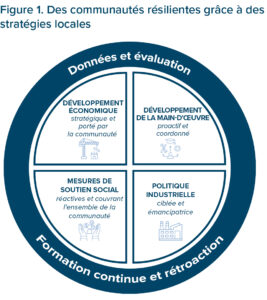

Le gouvernement fédéral peut mettre en place un continuum de stratégies — des réponses rapides aux renouvellements à long terme — qui soit pratique, adapté au lieu et porté par la communauté, en plus d’être conçu et gouverné conjointement avec les partenaires locaux. Il reposera sur quatre piliers qui se renforcent mutuellement — un développement économique stratégique mené par la communauté, un développement des compétences proactif et coordonné, des mesures de soutien social adaptées à l’échelle de la communauté, ainsi qu’une politique industrielle ciblée, adaptée aux territoires et émancipatrice —, ces piliers s’appuyant sur un cinquième traversant tous les autres : un socle de données, d’évaluation et d’apprentissage continu (voir figure 1).

Source : Institut de recherche en politiques publiques.

Source : Institut de recherche en politiques publiques.

Les communautés ne sont pas à la recherche de plans uniformes et directifs pour leur économie ou leur main-d’œuvre, pas plus qu’elles ne disposent plus des ressources nécessaires pour élaborer leurs propres stratégies. Près de 10 % de la population canadienne vit dans 68 communautés exposées aux perturbations de la main-d’œuvre qu’entraînera la réduction des émissions de gaz à effet de serre au Canada et dans le monde. Un sous-ensemble de ces communautés est également susceptible de subir des perturbations commerciales. Il s’agit le plus souvent de communautés rurales ou éloignées, moins diversifiées sur le plan économique (voir figure 2).

Sources : Calculs de l’Institut de recherche en politiques publiques fondés sur l’indice d’éloignement de Statistique Canada (2023) et sur les données du recensement de 2021. Pour plus d’informations sur la méthodologie

Sources : Calculs de l’Institut de recherche en politiques publiques fondés sur l’indice d’éloignement de Statistique Canada (2023) et sur les données du recensement de 2021. Pour plus d’informations sur la méthodologie

utilisée, voir Chejfec et al. (2025).

Notes : Les figures et la description des mesures sont disponibles en haute résolution pour le panneau 2a et le panneau 2b.

Qu’elles soient déjà confrontées à des perturbations ou qu’elles craignent d’en subir dans les décennies à venir, ces communautés sont à la recherche de plans qui garantiront leurs moyens de subsistance, qui retiendront les nouvelles générations et qui maintiendront leur qualité de vie. Les programmes de développement économique fédéraux, provinciaux et territoriaux existants apportent un certain soutien, mais ne sont pas équipés pour guider les communautés dans des transformations économiques et sociétales à grande échelle. En outre, l’engagement de la communauté est souvent insuffisant.

Le gouvernement fédéral dispose déjà d’organismes sur le terrain dans la plupart des communautés vulnérables. Les SADC sont financées par les agences de développement régional, mais sont dirigées par un conseil d’administration composé de membres de la communauté. Pour l’instant, elles soutiennent principalement les petites entreprises, mais elles pourraient faire l’objet d’une expansion et être dotées de ressources pour :

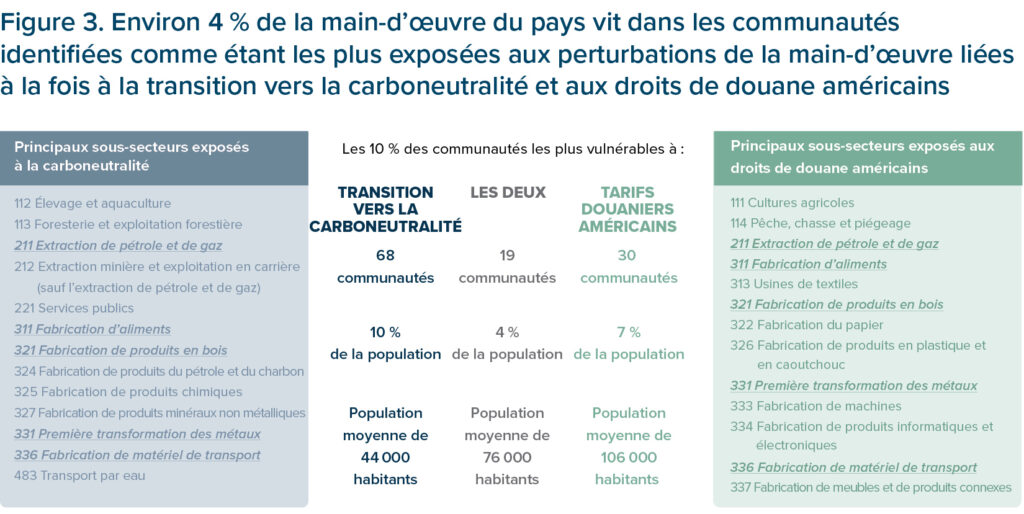

Une approche du développement des compétences plus proactive, coordonnée et ancrée dans les réalités locales, qui tient compte des défis et des possibilités propres à chaque communauté, peut contribuer à renforcer la résilience dont le Canada a besoin pour faire face aux vents contraires de l’économie mondiale. Notre analyse révèle que 19 communautés canadiennes, qui représentent environ 4 % de la main-d’œuvre du pays, sont parmi les plus vulnérables dans le contexte de la transition vers la carboneutralité et face aux tarifs douaniers américains (voir figure 3).

Sources : Calculs de l’IRPP d’après Chejfec et al. (2025) et Chejfec (2025).

Sources : Calculs de l’IRPP d’après Chejfec et al. (2025) et Chejfec (2025).

Notes : Le niveau d’exposition dépend de facteurs sous-jacents propres aux communautés, tels que la concentration de la main-d’œuvre dans des secteurs à forte intensité d’émissions ou orientés vers l’exportation. Il ne repose pas sur les politiques actuelles ou sur celles qui pourraient être adoptées à l’avenir au Canada ou dans d’autres pays. L’analyse est fondée sur les données de 2021. La figure identifie le nombre de divisions de recensement figurant parmi les 10 % les plus élevés pour au moins un des trois indicateurs de vulnérabilité à la transition vers la carboneutralité, et parmi les 10 % les plus exposés aux tarifs douaniers américains. Pour les besoins de l’analyse, les communautés sont définies comme des divisions de recensement. Les encadrés de part et d’autre de la figure identifient les sous-secteurs les plus vulnérables face aux tarifs douaniers et à la transition vers la carboneutralité. Selon Statistique Canada, les secteurs économiques sont désignés par des codes à deux chiffres du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), et les sous-secteurs sont des regroupements de groupes industriels et correspondent à des codes à trois chiffres.

Les communautés susceptibles d’être affectées négativement par la transition vers la carboneutralité ont tendance à avoir, en moyenne, une proportion plus élevée de travailleurs âgés de plus de 55 ans, une plus grande proportion de main-d’œuvre autochtone et un taux de diplomation postsecondaire plus faible que dans les collectivités non vulnérables. Les entreprises, en particulier celles des zones rurales, continuent de signaler des pénuries de main-d’œuvre. Les communautés autochtones, rurales et isolées se heurtent à des obstacles en matière de formation et d’éducation, avec un accès à moins d’établissements d’enseignement et un réseau Internet inadéquat. La responsabilité de l’organisation et du financement de la formation et de l’éducation des adultes incombe souvent aux travailleurs, tandis que la formation offerte par les employeurs s’adresse généralement aux employés plus jeunes, plus scolarisés et travaillant à temps plein.

De nombreux programmes gouvernementaux, y compris ceux proposés dans le cadre des ententes sur le développement du marché du travail, se concentrent sur le chômage actuel plutôt que sur les possibilités futures. Les services ne sont souvent disponibles qu’après la perte d’un emploi, l’objectif étant de permettre aux personnes de retrouver un travail le plus rapidement possible. En même temps, les programmes orientés vers l’avenir ont tendance à se concentrer sur des secteurs spécifiques, de manière assez restreinte. À l’échelle locale, les options de formation ne sont pas toujours alignées sur les plans de développement économique ou sur la capacité à tirer parti des possibilités et des retombées pour la communauté issues de grands projets.

Étant donné que de nombreux grands projets proposés se dérouleront dans des communautés rurales ou éloignées, les gouvernements peuvent collaborer avec les organismes concernés pour garantir l’accès à une formation professionnelle et la mise en place de mesures complémentaires de soutien social adaptées. Pour les communautés qui le souhaitent, ces partenariats pourraient constituer la base d’accords de transformation communautaire à long terme, conçus et dirigés conjointement (comme dans l’étude de cas sur les accords pour une transition juste en Espagne).

L’impact des perturbations économiques, y compris les mises à pied à grande échelle et les fermetures d’entreprises, dépasse largement les travailleurs et les entreprises directement touchés : il s’étend aux chaînes d’approvisionnement, aux services locaux, aux entreprises, aux marchés du logement et aux familles (voir figure 4).

Une perte d’emploi généralisée peut avoir un impact sur le tissu social et économique des communautés. Le chômage peut aggraver les problèmes de santé mentale. Les travailleurs qui doivent voyager sur de plus longues distances pour trouver un autre emploi ont moins de temps à consacrer à l’engagement communautaire, ce qui peut nuire à la cohésion sociale. La baisse des revenus des ménages due à la perte d’emploi peut affecter les revenus des entreprises et des administrations locales, tandis que l’incertitude économique peut entraîner une baisse des prix de l’immobilier et freiner les investissements dans l’économie locale.

Source : Institut de recherche en politiques publiques, d’après Dallaire-Fortier, 2024.

Source : Institut de recherche en politiques publiques, d’après Dallaire-Fortier, 2024.

Des carrefours de soutien communautaire à intervention rapide serviraient de guichets uniques dans la phase initiale d’une fermeture importante ou d’une mise à pied collective. Plusieurs modèles de services existent déjà au Canada, notamment les services de transition communautaires en Colombie-Britannique et les Centres POWER d’intervention en matière d’emploi pour protéger les travailleurs ontariens (Centres POWER).

Un fonds de transformation communautaire permettrait de créer des carrefours là où il n’en existe pas et d’étendre la portée, la capacité et les ressources des modèles partiels dans les provinces qui offrent déjà des services comparables. Dès leur mise en service, ces carrefours déploieraient un ensemble de mesures d’aide préétablies et adaptées au contexte local, comprenant des séances d’information précoces, des évaluations rapides et personnalisées des besoins des individus, et des foires sur le bien-être pour identifier les besoins en matière de santé mentale, de dépendance, de conseils financiers et d’assistance juridique ou locative. Ils pourraient également coordonner leurs actions avec les SADC pour identifier de nouvelles possibilités d’emploi et d’entreprise. Le personnel peut fournir une orientation pratique pour l’accès à l’assurance-emploi et à d’autres aides au revenu à plus long terme, ainsi qu’aux services provinciaux d’emploi et de formation. Ils pourraient également effectuer des orientations rapides vers des services communautaires et de logement.

La politique industrielle peut aider les grands employeurs à s’adapter aux changements structurels tout en renforçant les bases économiques des communautés. Les communautés rurales et autochtones risquent de subir tout le poids des transformations économiques, tout en étant confrontées à d’autres défis et perspectives que dans les centres urbains. Les leviers de la politique industrielle du Canada restent fragmentés et axés sur les projets, favorisant les grands promoteurs disposant de capacités administratives.

Les communautés autochtones, les entreprises rurales et les administrations locales se heurtent souvent à des obstacles qui les empêchent d’accéder aux capitaux privés ou publics en raison de leur taille limitée, de la nécessité d’obtenir des garanties ou des exigences en matière de partage des risques. Les politiques industrielles locales peuvent aider à surmonter ces obstacles et à tirer parti des connaissances, des ressources et des réseaux locaux tout en assurant leur cohérence avec les objectifs nationaux (voir figure 5).

Source : IRPP, d’après l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), 2025.

Source : IRPP, d’après l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), 2025.

Les profils de certaines communautés vulnérables, réalisés par l’IRPP à partir d’entretiens locaux, offrent des points de vue concrets sur l’incidence réelle qu’auraient une politique industrielle coordonnée et un suivi effectif.

À Estevan, en Saskatchewan, la communauté redoute la fermeture éventuelle de deux centrales et d’une mine de charbon. Les dirigeants locaux appellent à une réponse coordonnée à long terme, qui s’appuie sur des projets émergents tels qu’un petit réacteur nucléaire modulaire et sur des projets liés aux matériaux pour batteries et aux énergies renouvelables.

À Yellowknife, aux Territoires du Nord-Ouest, la fermeture des mines de diamants avant l’ouverture de nouvelles mines de minéraux critiques pourrait perturber la main-d’œuvre locale en l’absence d’une planification efficace et ciblée. Les premiers ministres des territoires ont demandé une majoration de 15 % du crédit d’impôt pour l’exploration minière (CIEM) afin d’accélérer les investissements et de compenser les coûts plus élevés de l’exploration dans les territoires.

À Ingersoll, en Ontario, l’usine de montage CAMI de General Motors (GM) a obtenu le soutien du gouvernement pour passer à la production de fourgonnettes de livraison électriques BrightDrop. En octobre 2025, GM a annoncé qu’elle mettrait fin à cette production dans l’usine CAMI. Les perspectives de la communauté dépendent maintenant de l’obtention d’une nouvelle gamme de produits ou d’un nouveau projet de fabrication.

À Sault-Sainte-Marie, en Ontario, Algoma Steel traverse deux transformations majeures. D’une part, le passage à un four à arc électrique pour réduire ses émissions et gagner en flexibilité ; d’autre part, la réorientation vers des produits plus demandés au sein même du Canada. La combinaison de ces investissements avec des politiques d’approvisionnement local et des infrastructures clés (comme un nouveau port) permettra de stimuler la demande tout en protégeant les emplois.

Pour aider les employeurs et les travailleurs des communautés vulnérables à s’adapter aux transformations structurelles de l’économie, les programmes fédéraux devraient intégrer une approche locale dans les politiques industrielles, incluant des crédits d’impôt, des subventions, un approvisionnement et des prêts. Les investissements dans les grands projets doivent être liés aux compétences locales, aux infrastructures et aux possibilités de propriété. Les gouvernements devraient investir dans le renforcement des capacités locales afin que les communautés disposant de ressources limitées puissent participer à la planification et à la coordination industrielles. Cette approche concilie compétitivité et cohésion, en veillant à ce que chaque projet majeur crée une valeur durable et inclusive pour les populations et les territoires qui l’accueillent.

Une planification communautaire efficace dans un environnement de changement économique exige de synthétiser des informations complexes et intersectorielles, notamment : l’exposition aux perturbations dans les différents secteurs d’activité ; les prévisions de la demande pour les professions émergentes et les nouvelles compétences ; la capacité, l’accessibilité et la qualité des parcours de formation locaux ; les résultats documentés et les enseignements tirés de communautés comparables ; ainsi que l’admissibilité aux programmes de soutien et leur popularité. Pourtant, ces informations sont fragmentées entre les ministères fédéraux (Emploi et Développement social Canada, Ressources naturelles Canada, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, etc.) et les enquêtes de Statistique Canada, qui utilisent des méthodologies et des définitions distinctes et difficiles à concilier. Les communautés exposées, souvent à court de ressources et de capacités, doivent faire face à des défis techniques et à des sources de données éparses, alors même qu’elles devraient se concentrer sur la planification stratégique de leur transformation économique. La figure 6 résume ces défis, ainsi que les principaux besoins en matière de coordination des données nécessaires pour soutenir les communautés.

Source : Institut de recherche en politiques publiques.

Source : Institut de recherche en politiques publiques.

Sans accès facile à des données actuelles et pertinentes, les communautés risquent d’être retardées dans leurs actions, de mal placer leurs investissements et de manquer des occasions favorables. Ces conséquences s’aggravent à mesure que les délais de transition deviennent plus serrés, limitant la capacité et le temps disponibles pour la formation proactive de la main-d’œuvre, la diversification économique et la planification des infrastructures, tous des éléments nécessaires pour atténuer les effets des perturbations économiques.

Une synthèse coordonnée et une communication claire des données orientées vers les utilisateurs sont nécessaires. Il s’agit notamment d’intégrer les sources existantes, d’harmoniser les définitions et les zones géographiques, de combler les lacunes critiques (par exemple, par rapport au caractère opportun, au niveau de détail à l’échelle locale, à l’utilisation et aux résultats des programmes) et de présenter les informations dans un format adapté aux besoins de la communauté. Cette fonction de coordination ne relève d’aucun ministère en particulier et nécessite une approche transversale, axée sur les besoins des communautés vulnérables en matière de données et de planification.

Inspiré du modèle de gouvernance du Centre canadien d’information sur l’énergie, le centre proposé servirait de point d’accès centralisé à l’information publique pour harmoniser les ensembles de données, publier des données et des tableaux de bord à l’échelle des communautés et orienter les utilisateurs à travers les programmes fédéraux et provinciaux.

En commençant par intégrer les données fédérales existantes à l’aide de définitions normalisées et de zones géographiques locales, le centre pourrait ensuite intégrer progressivement les sources d’information provinciales, territoriales, municipales et autochtones, au fur et à mesure que les partenariats se développent. Le centre pourrait également suivre les résultats et établir des indicateurs de performance afin de favoriser une évaluation des politiques fondée sur des données probantes et de fournir des signaux précoces — comme une hausse du chômage ou une baisse des prix de l’immobilier —indiquant qu’une intervention rapide pourrait être nécessaire au niveau communautaire. Cela permettrait d’ajuster les investissements et de les réaffecter à des stratégies qui donnent des résultats sur le terrain.

Des outils internationaux comparables pourraient illustrer le concept. Par exemple, le Climate and Economic Justice Screening Tool (CEJST) aide les agences fédérales américaines à identifier les communautés défavorisées dans le cadre des programmes Justice40 en combinant huit catégories de vulnérabilités pour établir des critères décisionnels clairs pour les investissements communautaires. Cet outil a été abrogé en janvier 2025 sous l’administration Trump. En Europe, l’indice régional de vulnérabilité à la transition écologique fournit une mesure composite de la vulnérabilité des régions européennes aux reconfigurations socioéconomiques liées à la transition écologique. Il distingue les impacts directs (dépendance aux combustibles fossiles, industrie) et les impacts indirects (agriculture et utilisation des terres, tourisme, énergie, transport) et évalue la relation entre la vulnérabilité environnementale régionale et la répartition des revenus.

Le centre pourrait également constituer une bibliothèque vivante regroupant des études de cas, des guides de planification communautaire et des enseignements tirés d’expériences nationales et internationales afin de soutenir la planification locale et de permettre un mentorat entre administrations. Il pourrait constituer une infrastructure pour les communautés de pratique, permettant de rapprocher des communautés confrontées à des défis similaires afin de partager leurs approches et d’éviter la redondance de leurs efforts.

|

Carte interactive en ligne de l’exposition des communautés à la transition vers la carboneutralité : Cette carte offre une représentation visuelle des communautés du Canada exposées aux perturbations de la main-d’œuvre liées à la transition vers la carboneutralité. Elle est accompagnée d’un document méthodologique détaillé qui décrit comment la carte a été créée. |

|

Carte interactive en ligne de l’exposition des communautés aux droits de douane américains : L’IRPP a créé une carte interactive et un tableau de bord des communautés exposées aux tarifs douaniers américains. L’IRPP a également publié un commentaire sur les moyens dont le Canada dispose pour réduire sa vulnérabilité à ces droits de douane. |

|

Notes d’information : Ces notes d’information explorent divers domaines et outils de politiques publiques, tels que le développement économique dirigé par les communautés, le développement des compétences axé sur le lieu, les mesures de soutien social, la politique industrielle axé sur le lieu et l’assurance-emploi, où les gouvernements peuvent appuyer les communautés et les travailleurs au cours des transformations économiques. Elles formulent des recommandations à l’intention des différents niveaux de gouvernement. |

|

Profils communautaires : Dix communautés du Canada ont été sélectionnées pour faire l’objet de profils plus détaillés. Ces profils permettent de mieux comprendre les défis et les atouts propres à chaque communauté et sont élaborés à partir de témoignages et de perspectives de personnes qui y vivent et y travaillent. Jusqu’à présent, l’IRPP a publié des profils pour Ingersoll (Ontario), Estevan (Saskatchewan), Cap Breton (Nouvelle-Écosse), Kitimat et village de Kitamaat (Colombie-Britannique), Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) et Channel-Port aux Basques (Terre-Neuve-et-Labrador). |

Les pipelines font à nouveau l’objet de vifs débats, des tables rondes politiques aux discussions de cuisine. Alors que le Canada traverse une période difficile dans ses relations avec son principal partenaire commercial, avec l’incertitude économique que cela entraîne, beaucoup voient les pipelines comme une panacée. En effet, le souvenir des booms pétroliers des dernières décennies — et des retombées économiques qu’ils ont générées — est encore frais dans l’esprit des travailleurs et des entreprises, ainsi que dans celui des communautés qui en ont bénéficié. Les Canadiens craignant désormais les conséquences des tensions commerciales, il n’est pas surprenant qu’ils s’intéressent de près aux solutions économiques qui ont fait leurs preuves.

La nouvelle Loi visant à bâtir le Canada du gouvernement fédéral et l’engagement de l’Alberta envers la construction d’un pipeline vers la côte ouest pourraient créer les conditions propices à la mise en place d’une nouvelle infrastructure pétrolière. Mais le diable est dans les détails. La dynamique du marché pétrolier a considérablement changé au cours des deux dernières décennies, et l’évolution future des prix mondiaux du pétrole est incertaine. Ajoutez à cela le défi de s’assurer le soutien des populations autochtones le long du tracé prévu de l’oléoduc, et le dossier commercial en faveur de ce nouveau projet devient compliqué.

Cette étude évalue la viabilité d’un nouveau pipeline et formule les observations suivantes :

Pour ces raisons, la décision relative à la construction d’un nouvel oléoduc ne devrait pas être laissée uniquement au marché. Seuls les gouvernements peuvent déterminer si un pipeline sert l’intérêt public. Rétrospectivement, la décision fédérale de construire le projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain était la bonne, même compte tenu de son coût élevé. Mais il n’est pas certain qu’un autre pipeline offrira les mêmes avantages, en particulier si l’on tient compte de l’ensemble des risques et des avantages.

Il est impossible de prédire l’avenir avec certitude, mais les Canadiens méritent une évaluation claire et transparente des risques et des avantages potentiels associés à un nouveau pipeline.

Le Canada est confronté à des défis multiples qui frappent de toutes parts, mettent en péril sa sécurité économique future et notre mode de vie. Des menaces pèsent sur notre souveraineté et notre principale relation commerciale est mise à mal. La géopolitique est en tourmente. Une pénurie de logements sévit d’un océan à l’autre et nos infrastructures essentielles sont déficientes.

La politique industrielle, par laquelle les gouvernements encouragent délibérément des activités économiques afin d’obtenir des résultats que ne produiraient pas les seules forces du marché, peut aider à relever certains des défis les plus urgents auxquels nous sommes confrontés. Mais elle ne doit être mise en œuvre que dans le cadre d’une stratégie solide basée sur des objectifs clairs, et être accompagnée d’une évaluation rigoureuse et de bonnes pratiques de gouvernance.

Le Canada revendique une longue histoire de politiques industrielles, jalonnée de succès et d’échecs. Les nombreuses leçons que l’on peut en tirer peuvent aider les gouvernements à décider quand, où et comment utiliser les leviers de la politique industrielle, et comment la mettre en œuvre de la meilleure façon possible.

Nous avons recueilli les avis et conseils d’un grand nombre d’experts, de parties prenantes et de détenteurs de droits sur une période d’un peu plus de deux ans, au cours de laquelle nous avons aussi tenu quatre ateliers.

Nous formulons les recommandations suivantes pour les gouvernements qui souhaiteraient mettre en œuvre une politique industrielle :

Alors que les gouvernements fédéral, des provinces et des territoires du Canada s’efforcent de trouver des réponses à un contexte commercial et géopolitique en constante évolution, la politique industrielle peut jouer un rôle clé dans certains domaines. Le premier ministre Mark Carney a énoncé sept priorités dans sa lettre de mandat au gouvernement en mai 2025. Plusieurs de ces priorités, comme le logement et la défense, peuvent être soutenues par la politique industrielle.

Nous proposons pour notre part six objectifs ou missions prioritaires à poursuivre dans le cadre d’une stratégie globale de politique industrielle pour le Canada :

La politique industrielle a sa place dans toute réponse crédible aux défis qui s’en viennent, mais il est essentiel qu’elle soit concentrée sur nos priorités absolues. Nous devons aussi nous aussi inspirer des leçons du passé et de l’expérience d’autres pays, afin de nous assurer que les politiques industrielles atteignent leurs objectifs sans gaspiller les ressources publiques.

Si les gouvernements mettent en œuvre de bonnes politiques, bien exécutées, le Canada pourra émerger des présents défis plus fort et plus uni.

Le succès ou l’échec de politiques industrielles passées a largement été lié à leur conception et leur mise en œuvre. Puisqu’elles créent des conflits potentiels — réels ou perçus — entre l’intérêt public et l’intérêt privé des entreprises, les politiques industrielles requièrent un niveau supplémentaire de prudence et de diligence qui va au-delà de ce que l’on peut attendre de programmes impliquant des transferts aux individus ou vers d’autres niveaux de gouvernement.

Nous proposons un cadre pour une politique industrielle réussie qui repose sur trois éléments fondamentaux : 1) une stratégie solide; 2) une bonne gouvernance; 3) une évaluation rigoureuse (figure A).

Une stratégie solide passe par une phase de conception établissant des priorités et des objectifs clairs, une analyse des lacunes et des défaillances qui empêchent le secteur privé d’investir dans ces priorités, ainsi qu’une évaluation de l’efficacité des politiques existantes. Elle suppose également une analyse minutieuse des approches (axées sur la mission ou basée sur une technologie, par exemple) et des instruments (comme un prêt ou un crédit d’impôt) afin de déterminer lesquels seront les plus efficaces et les plus efficients pour atteindre les résultats souhaités. On devra également prévoir un plan de mise en œuvre et de suivi, et la possibilité d’ajuster les paramètres de la politique au fil du temps.

La bonne gouvernance nécessite une combinaison d’expertise, autant pour le personnel qu’à travers un réseau plus large, un alignement sur les activités d’autres niveaux de gouvernement ou de partenaires internationaux, ainsi que le choix des institutions les mieux placées pour réussir. La mise en place d’une unité centrale chargée de guider et soutenir l’élaboration et la mise en œuvre des politiques au sein du gouvernement permettrait de garantir la cohérence et l’application des meilleures pratiques.

Une évaluation rigoureuse est à la base de tous les aspects d’une politique industrielle réussie, en fournissant une boucle de rétroaction continue par laquelle les leçons apprises enrichissent les décisions futures sur la conception, le choix des instruments et la mise en œuvre. Des indicateurs de performance normalisés éclairent la prise de décision, en permettant de comparer différents types de politiques industrielles à travers les organisations chargées de les mettre en œuvre. Les évaluations peuvent également servir à communiquer les performances d’un programme à la population.

Bien que ces trois piliers soient essentiels au succès d’une politique industrielle, ils ne doivent pas avoir pour effet de limiter l’audace ou l’ambition. En fait, une analyse minutieuse pourrait montrer qu’un investissement public ciblé, à court terme, et de grande envergure produirait de meilleurs résultats économiques et sociétaux qu’une intervention limitée et graduelle, divisée entre plusieurs objectifs. Cependant, les approches audacieuses doivent être appuyées par une analyse minutieuse et communiquées clairement à la population, souvent sceptique. De telles approches doivent également être conçues et mises en œuvre en coordination avec les différents ordres de gouvernements et en collaboration avec les peuples autochtones.

Un nouveau visiteur de Channel-Port aux Basques, municipalité nichée entre mer et montagnes à l’extrémité sud-ouest de Terre-Neuve, ne remarquerait probablement jamais que la tempête post-tropicale Fiona est passée par là le 24 septembre 2022. Au cours des années qui ont suivi, certains quartiers de cette ville d’environ 3 500 habitants ont tout simplement été effacés. Soit les maisons ont été emportées par la mer lorsque Fiona a soulevé ces vagues violentes, soit elles ont été démolies plus tard par mesure de précaution. D’autres maisons restent vides, vouées à la démolition.

Pour les habitants de cet endroit éloigné, escarpé et offrant une vue imprenable sur la mer, cette absence est profondément ressentie. Certains habitants ont tout simplement déménagé, tandis que d’autres tentent encore de se remettre de la catastrophe. On dit que les gens ont désormais peur de l’océan, qui fait tellement partie de la vie ici.

La tempête Fiona est un autre coup dur pour une région qui avait déjà du mal à générer de nouvelles opportunités économiques. Aujourd’hui, l’accent est mis sur la reconstruction, qu’il s’agisse de logements ou de la remise en état du sentier et de la plage de Grand Bay West, très appréciés des habitants de la ville. Les travaux de reconstruction et de réparation ont alimenté l’activité économique de la région ces dernières années.

L’un des éléments stables de l’économie locale est son principal employeur, Marine Atlantique, une agence fédérale qui assure toute l’année le service quotidien de traversiers entre North Sydney, sur l’île du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse, et Channel-Port aux Basques. En été, une liaison saisonnière avec Argentia, sur la presqu’île d’Avalon à Terre-Neuve, est assurée trois fois par semaine.

Le service de traversiers mis en place pour la première fois en 1898, a fait de Channel-Port aux Basques le principal port d’entrée à Terre-Neuve. Ce service est protégé par la constitution en vertu de la législation adoptée lors de l’entrée de Terre-Neuve-et-Labrador dans la fédération en 1949 et est considéré comme faisant partie de la route transcanadienne.

Les traversiers sont d’imposants colosses blancs issus de l’ingénierie moderne dans un paysage autrement sauvage. Ils transportent des passagers, des véhicules et des marchandises d’un côté à l’autre du détroit de Cabot, avec des remorques de tracteur garées nez à nez en leur sein.

Comme la plupart des grandes industries au Canada, le transport maritime est confronté à des changements à mesure que le monde connaît une transformation énergétique. Marine Atlantique a évalué son inventaire d’émissions et a établi une feuille de route pour parvenir à la carboneutralité d’ici 2050, en insistant sur la réduction de la consommation de carburant de ses traversiers et de ses terminaux.

D’autres changements se profilent également à l’horizon, la province cherchant à exploiter l’énergie éolienne pour développer une industrie des énergies renouvelables et diversifier son économie.

L’IRPP a publié en mai l’étude de Matthias Oschinski et Ruhanie Walia intitulée Harnessing Generative AI: Navigating the Transformative Impact on Canada’s Labour Market. Celui-ci se penchait sur le risque d’automatisation des professions canadiennes. Ils suivaient une méthodologie innovante, n se servant de grands modèles de langage (GML) pour remplacer des experts humains afin d’évaluer dans quelle mesure les outils d’IA générative pourraient maîtriser différentes compétences et activités professionnelles.

Je pense que cette technique pourrait être très utile à un large éventail de chercheurs et d’analystes, tant au sein du gouvernement que dans le reste de la société. Il s’avère que la tâche principale, qui consiste à fournir systématiquement à un GML une liste d’éléments afin d’obtenir une réponse structurée (comme une note comprise entre 1 et 5), est étonnamment simple à mettre en œuvre avec les outils modernes.

Bien sûr, la question n’est pas seulement de savoir si nous pouvons utiliser un GML, mais si nous devons le faire. En tant que nouvelle méthodologie utilisant des outils émergents et parfois peu fiables, les résultats doivent être abordés avec prudence. En même temps, la seule façon d’apprendre est d’expérimenter.

À cette fin, j’ai reproduit la première partie de l’étude d’Oschinski et Walia (en produisant des évaluations générées par l’IA pour les compétences et les activités professionnelles) et l’ai publiée afin que d’autres puissent l’utiliser et l’adapter. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien ci-dessous.

J’espère que ce projet encouragera d’autres chercheurs à expérimenter cette nouvelle approche de l’analyse du marché du travail.

Le code fourni vous servira à :

Je remercie Matthias Oschinski et Ruhani Walia d’avoir développé la méthodologie originale, d’avoir autorisé la reproduction de leur étude et d’avoir apporté leurs précieux commentaires sur une version préliminaire du présent guide.

Les opinions exprimées ici, ainsi que les erreurs éventuelles contenues dans le notebook qui l’accompagne, sont les miennes. Ce notebook a été élaboré avec l’aide de Gemini (2.5 Pro Preview), dans le cadre de mon apprentissage du framework DSPy. J’assume l’entière responsabilité de son contenu et de son exactitude.

À l’heure de la transition énergétique et face à la perspective d’une vaste reconfiguration des échanges commerciaux, l’économie mondiale traverse une période tumultueuse qui touche du même coup la place qu’y occupe le Canada.

Les répercussions qui s’ensuivent sont considérables pour l’ensemble des travailleurs canadiens, mais plus encore pour les communautés où les emplois sont fortement concentrés dans les secteurs exposés à des perturbations économiques, y compris les communautés autochtones qui dépendent de l’industrie des ressources.

Souvent situées en région rurale ou éloignée, ces communautés attirent plus difficilement des travailleurs qualifiés et ont un moindre accès à des formations. Entre autres problèmes, de nombreux travailleurs hésitent à suivre à leurs frais une formation sans lien avec des occasions d’emploi.

Les formations parrainées par l’employeur sont partie intégrante de l’écosystème d’éducation et d’apprentissage, mais elles ne renforcent pas nécessairement la résilience de la main-d’œuvre. Différents ordres de gouvernement offrent des programmes qui remédient à certaines lacunes, mais leur ampleur et leur portée limitées en restreignent l’efficacité. Et trop souvent, la planification du développement économique n’est pas coordonnée au développement des compétences locales, ce qui prive d’importantes occasions les entreprises et les travailleurs.

En adoptant une approche du développement des compétences axée sur le lieu, à la fois proactive, coordonnée et adaptée aux défis et possibilités de chaque communauté, le Canada favoriserait la résilience dont il a besoin pour affronter les turbulences mondiales.

Pour préparer les travailleurs des communautés exposées à l’avenir qui les attend, l’Institut de recherche en politiques publiques formule les recommandations suivantes :