In Canada and Quebec the experience of the European Union is usually viewed from the perspectives of two opposing camps. According to one, European integration demonstrates that there is a close relationship between economic and political integration, and that it is mistaken to think that economic inte- gration can be achieved without a federal-type decision-making authority. According to the other, the political form of European institutions, with the emphasis that is placed on the sovereignty of member states, is highlighted and considered a potential source of inspiration, independently of economic inte- gration issues.

The approach developed in this monograph avoids this confrontation, which ends up polarizing attention on opposing institutional aspects of European construction. Such a polarization based on a static understanding of Europe leaves aside the continuous evolution of these institutions, which is tan- tamount to ignoring both the coherence of the whole and the historical dynam- ic that gives them their full significance. In the author’s view, a comparison only makes sense when considering the dynamics of political innovation and institu- tional creation.

The article starts from the observation that the European Union, although it is following a trajectory reverse to that of the Canadian Confederation (e.g., the emergence of a federal political order out of pre-existing sovereign states versus the construction of a nation-state and recognition of Aboriginal nations within an existing federal system), has ended up inventing the same kinds of institutional forms that Canada had already established.

The principal lesson of the European experience for Canada is that the Europeans, by making the process of institutional innovation more general in scope, are positively reinforcing what Canadians have developed over the years as a result of political competition between the various orders of government. This is in contrast with the negative vision Quebecers and Canadians frequently have of their institutions.

Canada and the European Union can thus be seen as political spaces where, more unintentionally than intentionally, a new organizational form of public space and international society is being invented. Similar forms of de facto multinational, asymmetrical federalism are emerging, combining elements of supranationalism and intergovernmentalism. This is a federalism that is based not on a hierarchy of powers between the federal state and sub-federal units, but on a hierarchy of value between equal orders of government that are competing for citizens’ allegiance.

The ongoing European experience could thus offer Canada and Quebec a vision in which their current methods of regulating their jurisdictional conflicts are seen as particularly relevant and are thus valued as a well-understood feder- al principle, rather than as a makeshift substitute for the ideal of a unitary sov- ereign state, whether at the level of Canada for some or Quebec for others.

This argument is developed in two parts. In the first part, the author estab- lishes, from a theoretical perspective, why it is legitimate to see the European Union and Canada as reflections – reverse images – of one another. In the sec- ond part, he produces evidence of how the dynamic created by the Social Union in Canada, both in the areas of intergovernmental relations and resourcing the welfare state, is reflected in social developments that have emerged in Europe fol- lowing the signing of the Maastricht Treaty.

He concludes that these innovations – the Social Union and the opting- out formula in Canada, the “open method of co-ordination” and closer coopera- tion in Europe (in spite of all the problems and sizeable political challenges that their adoption have raised) – are elements of the same order and are evidence of a trend towards the invention of a new form of multinational federalism.

L’expérience de l’Union européenne (UE) est envisagée au Canada et au Québec sous deux angles opposés. Au Canada, l’intérêt porté à la Communauté européenne est lié au rapport étroit qu’elle a institué entre intégration économique et intégra- tion politique. Dans cette perspective, une intégration économique et monétaire complète ne saurait être envisagée sans la mise en place d’un pouvoir décisionnel confédéral ou fédéral, hiérarchiquement supérieur aux entités à intégrer1. Au Québec, c’est surtout l’aspect politique des institutions européennes, avec la place réservée à la souveraineté, qui est mis en évidence et considéré comme source d’inspiration et d’innovation institutionnelle. Ici, on a plutôt tendance à faire abstraction des problèmes posés par la dimension économique de l’union2.

Les fédéralistes canadiens envient l’intégration économique des États mem- bres de l’UE lorsqu’ils la comparent à celle qui prévaut au Canada, même si certains émettent des réserves et pensent que si les Canadiens connaissaient mieux les ca- ractéristiques institutionnelles de l’UE — déficit démocratique, absence de redistri- bution entre les États des bénéfices économiques de l’union, incapacité à défendre les intérêts politiques de l’ensemble des États membres vis-à-vis de l’extérieur —, « il est peu probable que l’UE serait considérée comme un «modèle politique» supérieur à la forme de fédéralisme que connaît le Canada »3. Appliquée au Canada, « la décentralisation intégrale [qui caractérise l’UE] empêcherait en effet le système de gouvernement de répondre aux besoins ou aux aspirations des Canadiens »4.

Au Québec, au contraire, on considère que le fédéralisme canadien actuel n’est pas tenable du fait qu’il méconnaît les aspirations nationales des Québécois5. Depuis l’entrée en vigueur de l’ALÉNA, on ajoute en outre que l’échelle d’intégration économique à privilégier n’est plus nécessairement celle du Canada6. L’UE offrirait ainsi un modèle d’intégration qui exprime, sous la forme d’un partenariat, le compromis optimal « pour le Canada comme pour le Québec, entre intégration économique et autonomie nationale »7. Les forces sou- verainistes québécoises s’étaient d’ailleurs entendues en 1995 pour proposer des institutions politiques et une union économique canado-québécoise qui ressem- blent beaucoup à celles de l’UE en cas de victoire référendaire — un Conseil, une assemblée parlementaire et un tribunal de règlement des différends semblable à la Cour européenne de justice8. Certains auteurs, du milieu universitaire notam- ment, considèrent néanmoins que le modèle européen « n’offre pas de piste à suivre »9 et qu’en « matière de préservation de l’union économique à tout le moins, la mise sur pied d’institutions politiques communes s’inspirant de l’ex- périence de l’UE ou de l’entente tripartite conclue à la veille du référendum québécois de 1995 n’est pas l’alternative optimale »10.

Dans le présent texte, nous proposons d’adopter une démarche différente afin de sortir de cette confrontation qui ne peut que demeurer sans issue. En effet, ces deux approches polarisent alternativement l’attention sur des aspects institutionnels opposés de la construction européenne et ne tiennent pas compte de l’évolution permanente des institutions européennes. Elles privilégient cer- tains éléments plutôt que d’autres et ignorent leur cohérence d’ensemble ainsi que la dynamique historique qui leur confèrent leur pleine signification.

L’intérêt d’observer le Canada dans le miroir de l’UE ne vient pas de la pos- sibilité d’y chercher et d’y trouver des solutions institutionnelles miracles qu’on pourrait recopier sans tenir compte de leur contexte historique et culturel pour sortir de ce qui est vécue au Canada comme une crise institutionnelle liée à l’in- capacité de reconnaître formellement l’asymétrie et le caractère multinational de la fédération. Cet examen ne permettra pas de trouver de telles solutions car il y a crise des deux côtés de l’Atlantique, et cette crise est le moteur de l’évolution en cours. L’exercice n’a de sens que dans la mesure où il nous permet de faire ressortir les similitudes entre les dynamiques d’innovation politique qu’on observe de part et d’autre de l’Atlantique pour ainsi révéler leur portée plus générale. Ne voit-on pas s’esquisser ici et là une solution post-westphalienne11 au problème d’action collective qui est posé, tant au Canada qu’en Europe, par la recherche ou le maintien d’une unité politique qui respecte la diversité de ses parties, lesquelles désirent s’unir tout en revendiquant la reconnaissance ou le maintien de leur dimension nationale ? Les dynamiques institutionnelles observées en Europe et au Canada n’expriment-elles pas une forme commune de contestation, somme toute normale dans le nouveau contexte mondial, des anciens ordres politiques unitaires ? Ne sommes-nous pas devant des situations similaires de division territoriale de l’ordre politique entre plusieurs ordres de gouvernement où ce qui est en jeu est un nouveau mode de gestion collective des conflits-coopérations politiques intergouvernementaux ?

Les traits politiques canadiens dont on va rechercher ici le reflet dans l’UE sont moins des formes instituées ou des règles établies à un moment donné que des processus d’institutionnalisation et des dynamiques socio-politiques, avec leurs formes spécifiques d’innovation et leurs scénarios d’évolution possibles. C’est pourquoi, s’agissant in fine de réfléchir sur l’union sociale canadienne, on s’in- téressera moins à l’Entente-cadre sur l’union sociale (ECUS) de février 1999 qu’à la dynamique globale dont elle est issue et dont elle n’est qu’un point momen- tané d’aboutissement. Seule cette dynamique peut être considérée comme un « équivalent fonctionnel » du processus qui, depuis la signature du traité de Maastricht, et en dépit du principe de subsidiarité qui y est institué, engage de manière croissante l’UE dans le champ des politiques sociales.

Dans cette perspective, on constatera que, bien qu’elle suive une trajectoire opposée à celle de la confédération canadienne (émergence d’un ordre politique fédéral à partir d’États souverains préconstitués versus construction d’un État- nation, et reconnaissance des nations autochtones et québécoise au sein d’un sys- tème fédéral existant), l’UE est conduite à inventer des formes institutionnelles si- milaires à celles que le Canada a mis en place avant elle, quoique de façon souvent plus informelle. C’est là la principale leçon que le Canada peut tirer de l’expérience européenne. En leur donnant une portée plus générale, elle permet de revaloriser les processus d’innovation institutionnelle que le système politique canadien a engen- dré, au prix d’une apparente instabilité, du fait de la rivalité intergouvernementale qui y a cours. L’expérience européenne permet en somme de contrer la vision néga- tive que les Canadiens et les Québécois ont eux-mêmes de leur système politique.

Le Canada et l’UE peuvent ainsi être vus comme des espaces politiques où, nolens volens, une nouvelle forme d’organisation des pouvoirs publics et de la société internationale est en train d’être inventée12. Des formes similaires de fédéralisme multinational et asymétrique y émergent, mêlant supranationalisme et inter gouvernementalisme. Ce fédéralisme est fondé non plus sur une hiérar- chie de pouvoirs entre le gouvernement fédéral et les entités fédérées, mais sur une hiérarchie de valeurs entre ordres de gouvernement égaux et rivaux face à l’allégeance des citoyens13.

L’expérience européenne en cours peut donc apprendre au Canada et au Québec à considérer comme particulièrement pertinentes leurs manières de régler au jour le jour leurs conflits de compétences. Cela leur permettra de va- loriser ainsi un « principe fédéral bien compris »14, plutôt que de songer à ces brouilles comme un pis-aller, faute de pouvoir atteindre l’idéal de l’État souverain omnicompétent souhaité pour le Canada dans son ensemble par les uns, ou pour le Québec par les autres.

Un exemple : dès le moment où elle a été remise au goût du jour en Europe dans les traités d’Amsterdam et de Nice sous le nom plus positif de « coopéra- tion renforcée », une innovation institutionnelle telle que le « droit de retrait » — quelque peu dépréciée au Canada anglophone à cause de l’asymétrie qu’elle implique — se voit requalifiée comme institution pertinente15 et gagne en légitimité du fait de sa plus grande généralité. La dynamique politique de l’union sociale se fait ainsi l’écho des formes de fédéralisme asymétrique et multinational qui émergent en Europe. Il s’agit là d’institutions susceptibles d’être diffusées dans le cadre des recompositions territoriales qui s’opèrent ici et là sous l’effet de la mondialisation.

Nous allons développer notre argumentaire en deux temps. Dans un pre- mier temps, nous tenterons d’établir pourquoi il est légitime de considérer que l’UE et le Canada sont des reflets — images floues et inversées — l’un de l’autre. Ce sont, nous le verrons, deux espaces politiques où se pose le défi d’inventer une nouvelle forme d’organisation socio-politique multi-niveaux dont la cohé- sion n’est pas de type national16. Dans un deuxième temps, nous montrerons de quelle manière la dynamique du processus d’union sociale au Canada, tant dans le domaine des relations intergouvernementales que dans celui du ressourcement de l’État providence, se retrouve dans les développements de l’Europe sociale qui ont suivi la signature du traité de Maastricht.

On pourra alors conclure que, en dépit de toutes les difficultés et des défis politiques que suscite l’invention nécessaire d’un fédéralisme multinational, les innovations que constituent, d’un côté, le processus d’union sociale et le droit de retrait, et, de l’autre, la « méthode ouverte de coordination » et la « coopération renforcée » sont des éléments du même ordre qui témoignent d’une évolution réelle et positive dans cette direction.

La pertinence de la mise en regard de l’Union européenne (UE) et du Canada tient à deux raisons. L’une a trait à la forme particulière de fédéralisme, le fédéralisme intergouvernemental, qui prévaut dans ces deux espaces politiques. L’autre renvoie au style de l’agenda building qui y régit de façon similaire la construction des poli- tiques publiques, un style caractérisé par la nécessité d’innovations permanentes.

Le Canada et l’UE sont deux espaces économiques du monde développé qui, tout en participant activement à la mondialisation au même titre que les autres États de ce « premier » monde, s’en distinguent néanmoins en ce qu’ils ne disposent pas des bases nécessaires pour se constituer en États-nations, étant confrontés à un problème de coexistence en leur sein de communautés nationales distinctes17.

Au Canada, un État-nation, le Québec, cherche à se constituer. L’État- nation est sans doute également en gestation chez les nations autochtones qui revendiquent leur reconnaissance institutionnelle et son émergence remet en cause un ordre politique fédéral constitué à l’origine sur un mode centralisateur. La question de la reconnaissance du caractère multinational de la fédération y est ainsi de plus en plus souvent posée18. Dans l’UE, où l’État-nation est le point de départ, c’est l’inverse : le palier fédéral en devenir cherche à se faire une place en réorganisant l’ordre politique régional sans pour autant pouvoir en dépasser le caractère multinational.

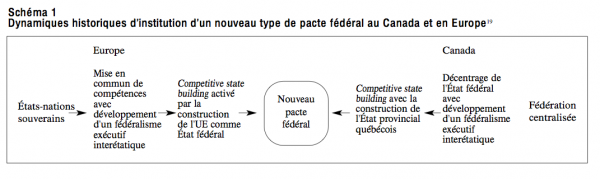

On peut alors considérer que, sauf accident de parcours, l’UE et le Canada se dirigent tous deux vers une reformulation similaire des principes du fédéra- lisme, reformulation par laquelle un compromis stable serait trouvé entre supra- nationalisme et intergouvernementalisme, ce que le schéma 1 veut illustrer.

Ce schéma montre que l’absence d’un véritable État fédéral en Europe tout comme celle d’un véritable État-nation au Canada n’empêchent pas d’envisager une convergence des trajectoires européenne et canadienne vers un nouveau type de pacte fédéral. Car, ainsi qu’on l’a déjà précisé, ce qui importe ici n’est pas tant de rapprocher terme à terme et dans la synchronie les formes institutionnelles prévalant dans les deux espaces, que de comparer leurs dynamiques respectives.

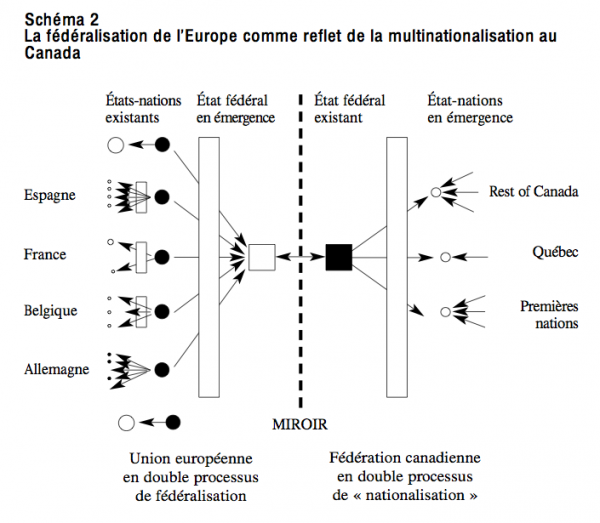

Mais si l’UE et le Canada sont susceptibles de se diriger vers un même point d’aboutissement, c’est par des chemins inverses, à contresens, et non par des voies parallèles. Ce qui explique précisément l’utilisation de la métaphore du miroir — celui-ci renverse le sens de lecture de l’image par rapport à l’objet qui s’y mire. Le processus de fédéralisation qui prévaut en Europe est ainsi le reflet du processus de multinationalisation observable au Canada, ce que le schéma 2 cherche à représenter en illustrant l’inversion du sens de lecture qu’il faut asso- cier à l’effet de réflexion.

Le schéma 2 fait en outre état de la dualité de ces processus de nationali- sation (il faudrait plutôt parler de nationification) et de fédéralisation. Ainsi, au Canada, si la revendication nationale québécoise est claire et explicite, celle du Rest of Canada (ROC) ne l’est pas et est même déniée, subsumée qu’elle est dans la vision d’une nationalité pancanadienne. Aussi, tout en considérant que « la perception générale du Canada en tant que pays multinational, si elle n’est tou- jours pas monnaie courante, s’est clairement suffisamment répandue pour indi- quer que nous entrons dans une ère nouvelle », Alan Cairns peut-il se demander combien de nations vont finir par composer le pays. Non seulement à cause de l’incertitude sur le nombre de nations autochtones désirant se faire reconnaître, mais aussi du fait que, selon lui,

Le Canada anglais ou anglophone, bref le « Rest of Canada », n’a pour ainsi dire aucune envie d’endosser la nouvelle tenue institu- tionnelle qui en ferait le partenaire national du Québec et des nations autochtones. Il est en fait dépourvu de conscience nationale propre. Globalement sans leadership, sans voix et sans institution, son ambition de se constituer en nation reste négli- geable.20

La multinationalisation de la fédération canadienne a donc deux facettes et non pas une — comme la vision québécoise semble le présupposer —, puisqu’elle implique non seulement la dénationalisation des institutions fédérales, mais aussi la constitution des provinces anglophones en une (plusieurs) entité(s) de type national se dotant d’institutions politiques représentatives21. Comme le note Michael Prince, les nouvelles politiques sociales prônées par Ottawa ainsi que le processus d’union sociale semblent annoncer le développement d’une vision du fédéralisme et l’émer- gence de formes de solidarité « nationales » propres au ROC22.

Lors des premières réunions préparatoires consacrées à l’union sociale, les provinces anglophones n’ont-elles pas considéré trois statuts possibles — fédéral, provincial et national — pour les programmes de protection sociale ? À côté des programmes fédéraux et provinciaux qui sont administrés et mis en application respectivement par Ottawa et les provinces, celles-ci ont en effet identifié comme nationaux les programmes qui sont administrés conjointement et mis en appli- cation par l’un ou l’autre palier de gouvernement23. Ici émerge une conception spécifique au ROC de ce qui est national sans être exclusivement représenté par le gouvernement fédéral; l’exclusion de fait du Québec de l’ECUS semble en témoigner.

Le Canada montre ainsi que le fédéralisme multinational peut mettre en action non pas deux mais trois ordres de gouvernement, une situation qui vaut aussi pour l’UE où l’on observe également un double processus de fédéralisation. La construction supranationale de l’Union est en effet allée de pair avec la fédéra- lisation d’un grand nombre de ses États membres : la Belgique et l’Espagne le plus clairement, mais aussi l’Italie, le Royaume-Uni24, et même la France (avec la dis- cussion actuelle sur le statut particulier de la Corse). Si l’on ajoute à cela le ca- ractère déjà fédéral de l’Allemagne et de l’Autriche, il est clair que l’on s’oriente là aussi vers un ordre politique multinational complexe comprenant trois ordres de gouvernement (Union, États membres, régions nationalitaires) pouvant pré- tendre à égalité au statut d’entités fédérales.

Ce jeu de miroir, liant les multinationalisation et fédéralisation respectives récentes du Canada et de l’UE, démontre que ce n’est pas parce qu’elle est cen- tralisatrice que la dynamique institutionnelle européenne ne peut pas « servir de modèle d’institutions communes satisfaisantes pour ceux qui privilégient aujourd’hui une décentralisation de la fédération canadienne »25. C’est plus sim- plement parce que cette opération est en quelque sorte autoréférentielle pour le Canada, celui-ci ne faisant finalement qu’y discerner sa propre image. Pour autant, une telle opération n’est pas inutile : la prise de distance suscitée par la réflexion, même si elle est largement imaginaire, conduit à valoriser les innova- tions en matière de multinationalisation au Canada au même titre que les inno- vations associées à la « communautarisation » de l’Europe.

La comparaison des dynamiques institutionnelles canadiennes et européennes récentes n’est légitime au plan théorique qu’en raison des proxi- mités structurelles d’ordre logique et historique entre la fédération canadienne et l’UE. Deux concepts permettent de préciser ces proximités : le concept de « fédéralisme interétatique » ou « intergouvernemental » d’une part, et celui du « style politique » (policy pattern) de type agenda building d’autre part.

La forme interétatique de fédéralisme s’oppose à la forme intra-étatique parce qu’elle accorde une place importante à l’intergouvernementalisme. Des relations diplomatiques entre le gouvernement fédéral et les entités fédérées, sous forme de rencontres intergouvernementales réunissant les premiers ministres ou les ministres fédéraux et provinciaux26, y cohabitent avec des institutions pro- prement fédérales — ou supranationales.

L’intergouvernementalisme est en revanche réduit à la portion congrue dans le fédéralisme intra-étatique; les entités fédérées participent directement au gouvernement fédéral via leur représentation au sein d’une seconde chambre du parlement fédéral (le sénat). Le fédéralisme interétatique est beaucoup plus rare que le fédéralisme intra-étatique. Le Canada et l’UE en sont des exemples ty- piques27. C’est somme toute logique, puisqu’il y a plus de chances d’observer cette forme de fédéralisme intergouvernemental dans des espaces politiques où les entités territoriales sont fortement hétérogènes du point de vue culturel (par exemple en raison de leur diversité linguistique) et portées à revendiquer une plus grande part de souveraineté en se posant comme nations.

À l’évidence, l’UE renvoie une image du fédéralisme intergouvernemental plus fortement institutionnalisée, en dépit de l’antériorité de l’expérience cana- dienne (le droit de retrait ouvert aux entités fédérées est apparu au Canada — notamment en matière de plans de pension publics ou dans le domaine fiscal — bien avant qu’il n’émerge comme « solution » possible aux difficultés rencontrées dans le processus d’intégration européenne). C’est d’ailleurs cette institutionnalisa- tion en Europe d’innovations canadiennes qui est susceptible de modifier la per- ception canadienne. L’expérience européenne semble démontrer que le fédéralisme intergouvernemental n’est pas qu’une forme abâtardie, incomplète ou, encore, de crise, qui ne ferait que traduire une incapacité transitoire à atteindre « le » modèle idéal des pères fondateurs du fédéralisme américain. Au contraire, l’expérience européenne semble suggérer que le fédéralisme intergouvernemental commun à l’UE et au Canada peut — devrait, même — être perçu comme une forme adap- tée, stable, voire idéale-typique de régulation politique dans le contexte d’une société multinationale28.

Dans cette forme de fédéralisme, l’État fédéral ne dispose pas, comme dans le fédéralisme intra-étatique, du transfert de légitimité associé à la codécision au sein du parlement entre la chambre des communes et le sénat. Il doit donc fonder sa légitimité exclusivement sur des intérêts socio-économiques et sur son efficacité à maintenir la fédération dans le cadre d’un jeu à somme positive. Dans cette optique, il doit recourir à des procédures spécifiques pour développer ses politiques; cela implique un style politique précis, qui peut être qualifié d’agen- da building. Cette forme de fédéralisme est propice à un immobilisme « constitu- tionnel » découlant de la présence de multiples points de veto29, et c’est pourquoi les politiques publiques sectorielles, par le biais desquelles il est plus aisé de con- tourner ces points de veto, sont importantes pour la construction et le maintien de la fédération.

L’étude du style politique s’intéresse à la dynamique comparée de l’inno- vation dans le domaine des politiques publiques. Au sein d’une fédération, cette dynamique dépend pour l’essentiel de la manière dont la concurrence politique entre les divers ordres de gouvernement (competitive state building) est régulée. Le style politique n’y est autre que la manière, dès lors qu’elle est coutumière ou récurrente, dont le gouvernement fédéral ou supranational parvient à développer sa capacité d’initiative et de changement institutionnel en menant des politiques publiques qui s’accommodent de cette concurrence. Le concept renvoie ainsi aux schèmes d’innovation politique, aux manières de faire de la politique, et sa con- ceptualisation en termes de patterns signifie qu’ils sont récurrents dans les divers domaines de politiques publiques.

L’analyse des politiques sociales permet d’affirmer que le style politique du Canada appartient à la catégorie de l’agenda building et du staging. Ce style contraste avec le style américain de l’empire building et du targeting30 peu propice à l’innova- tion car il résulte d’un équilibre statique entre les pouvoirs du Congrès et de la Présidence qui n’autorise que le changement par bonds lors de crises graves31.

Afin d’assurer un rapport de force avec les provinces qui lui soit favorable en termes de légitimité vis-à-vis de l’ensemble des citoyens (nation building), le gouvernement fédéral canadien doit constamment inscrire à son agenda poli- tique des innovations sociales qui débordent de ses champs de compétence préétablis32 et les faire avancer en les promouvant par étapes.

À cette fin, il dispose du pouvoir de dépenser, pouvoir qu’au nom des intérêts supérieurs du pays il peut en exercer dans quelque sphère de politiques publiques que ce soit et grâce auquel il peut envahir les champs constitutionnels de compétence provinciale33. Ce débordement se fait de manière plus ou moins consensuelle et différenciée selon les provinces, celles-ci étant plus ou moins soucieuses de préserver leurs compétences exclusives et plus ou moins dépen- dantes des ressources fédérales pour mener à bien leurs propres politiques sociales34. En outre, selon le contexte politique, économique et financier, le gou- vernement fédéral est lui-même plus ou moins soucieux de négociation et peut chercher à décider de manière unilatérale.

En tout état de cause, le style politique propre à la fédération canadienne, qu’il prenne une forme conflictuelle ou coopérative, est propice à l’innovation. Dans une situation de type coopératif (régulation du competitive state building par la négociation collective entre gouvernements), Ottawa est conduit à soutenir financièrement l’adoption à l’échelle de la fédération des « bonnes pratiques » mises en œuvre par les provinces, concourant ainsi à leur diffusion; ce fût le cas de l’assurance-maladie et du Régime d’assistance publique du Canada (RAPC). Lorsque Ottawa adopte une attitude unilatérale, comme en 1995, il incite les provinces à construire leurs propres agendas dans leurs domaines de compétence en utilisant les ressources de l’intergouvernementalisme. La revendication par les provinces d’une part accrue des ressources fiscales de la fédération peut en résul- ter; cela constitue évidemment la principale limite à un usage efficace par Ottawa de son pouvoir de dépenser35.

Le style politique de l’agenda building (et du staging qui lui est associé) est également caractéristique de la « méthode communautaire » — ou « méthode Monnet » — grâce à laquelle le processus supranational d’intégration européenne a pu progresser par étapes.

Cette méthode, selon les théoriciens du néo-fonctionnalisme, comporte deux variantes36. Soit qu’elle s’appuie sur un succès obtenu dans un domaine donné d’intégration, lequel conduit à rechercher des succès similaires dans des domaines connexes37. Soit qu’elle emprunte la voie de « l’engrenage » qui consiste à introduire une innovation institutionnelle visant un progrès à la limite mineur dans un secteur secondaire de l’intégration, mais qui est susceptible de déborder (effet dit de « spillover ») dans un secteur adjacent. Il s’y crée alors un déficit fonc- tionnel, lequel appelle à son tour une nouvelle intervention du palier communau- taire qui, tout en réduisant le déficit de ce second secteur, déborde dans un troisième et ainsi de suite38. Comme ces débordements sont prévisibles, tout au moins à moyen terme, la Commission des communautés, le principal artisan du processus d’intégration, peut établir, en suivant différentes étapes, un agenda prévi- sionnel de la construction progressive des compétences supranationales.

Évidemment, puisque le Conseil (intergouvernemental) possède en dernière instance le pouvoir de décision communautaire, la « méthode Monnet » suppose que les États membres soient prêts ou contraints à coopérer. Pour forcer cette coopération, la Commission qui fait office d’exécutif de la Communauté dispose non pas de l’arme budgétaire du pouvoir de dépenser comme dans le cas canadien, mais de l’arme réglementaire découlant du « pouvoir conditionnel d’établissement de l’agenda » (conditional agenda setting power)39, qui en est l’équivalent fonctionnel. Ce pouvoir lui donne non seulement l’initiative en matière de rédaction de l’ordre du jour, mais facilite également l’adoption d’une législation sous la forme proposée par la Commission. La règle qui le fonde sti- pule en effet que toute législation soumise au vote du Conseil ne requiert qu’une majorité qualifiée pour être adoptée, mais l’unanimité pour être amendée40. C’est cette asymétrie qui, selon George Tsebelis, constitue la clé de la « méthode Monnet » et de l’engrenage, et qui conduit à la construction graduelle par la Commission des compétences supranationales de l’UE.

Tout comme le fédéralisme exécutif et coopératif au Canada, la « méthode Monnet » est susceptible de buter sur la résistance de certains États membres à se départir de leurs compétences. Ainsi, bien qu’il ait été institué dès le départ dans le traité de Rome de 1957, le « pouvoir conditionnel d’établissement de l’a- genda » a longtemps été bloqué par l’opposition française au vote à la majorité qualifiée (VMQ). Initiée par de Gaulle, cette opposition aboutira au compromis de Luxembourg de 1966, et accordera de fait un droit de veto à tout État mem- bre du Conseil. Ce n’est qu’à partir de 1986, avec l’Acte unique européen, que le VMQ sera restauré dans un certain nombre de domaines et que la Commission pourra effectivement exercer son pouvoir, ce qui se traduira, comme on le verra dans la deuxième partie, par la relance accélérée de la construction européenne.

En attendant, de 1957 à 1985, la construction européenne a avancé à un rythme lent et dans des domaines limités, car, pour sortir des impasses d’un intergouverne- mentalisme non coopératif, la Commission a dû recourir à des stratégies sectorielles de contournement des points de veto, fondées sur l’usage de subterfuges41. Quand la Commission en est réduite à ce type de stratégie, le développement de la fédération ne se fait pas seulement lent, il prend aussi la forme d’un processus éclaté d’intégration. En effet, « le résultat en est une masse de réglementations et de directives détaillées, pro- duit d’un processus bruxellois éclaté qui, de l’extérieur, semble poursuivre avec en- thousiasme une harmonisation pointilleuse alors qu’il délaisse [faute de capacité et d’au- torité] les enjeux les plus importants »42. La low politics l’emporte ainsi sur la high politics, la légitimité de l’intégration est faible, et l’intégration elle-même est lente43.

Cette stagnation institutionnelle n’invalide pas toutefois l’idée que, dès le départ, on est en présence d’un processus d’agenda building qui trouve sa source dans la « méthode Monnet ». Dans un contexte où la coopération intergouverne- mentale est entravée par des relations conflictuelles, la parenté des styles poli- tiques canadien et européen tient à la manière similaire dont sont construites les politiques publiques : en contournant les obstacles posés par la contestation du fonctionnement des institutions officielles (constitution et traités). Certes, comme les deux régions ont des trajectoires de fédéralisation à rebours l’une de l’autre, ce ne sont pas les mêmes acteurs qui recherchent de telles échappatoires.

Dans le cas canadien, ce sont les provinces qui, par diverses stratégies, cherchent à échapper à l’unilatéralisme du gouvernement fédéral ou au veto que certaines d’entre elles opposent aux changements constitutionnels. Une échappa- toire — l’équivalent de la « comitologie » européenne — consistera à recourir à des conférences et réunions ministérielles interprovinciales qui, bien que dépourvues de bases constitutionnelles, n’en permettent pas moins de mener des négociations et d’élaborer des fronts communs. Une autre échappatoire reposera sur l’adoption d’une politique du fait accompli consistant à mettre en œuvre des politiques ori- ginales qu’on fera reconnaître comme exemplaires, ouvrant ainsi la voie à leur financement par des ressources fiscales fédérales, comme ce fut le cas avec l’assur- ance-maladie dans les années 1960. Une troisième échappatoire s’appuiera sur la négociation d’ententes bilatérales avec Ottawa dans des secteurs particuliers.

En définitive, le style politique canadien ressemble à celui de l’UE, moyennant deux « redressements » de l’image que celle-ci lui renvoie. D’une part, les formes informelles de construction de l’agenda politique se développent principalement en Europe à l’initiative des instances (quasi) fédérales, alors qu’elles sont pour l’essentiel au Canada le fait des entités fédérées; ce qui se reflète dans le fait que l’ordre du jour officiel est respectivement dominé par les États-membres ici et par les instances fédérales là. D’autre part, c’est un pouvoir essentiellement juridico-législatif qui fonde la variante européenne du fédéralisme intergouvernemental, alors que la canadienne repose sur un pouvoir avant tout financier; Ottawa y dispose du pouvoir de dépenser mais n’a, en revanche, qu’un pouvoir très faible de réglementer dans les champs de compétence des provinces. Les instances supranationales de l’UE ont peu de ressources financières et de capacité de dépenser, mais elles disposent en revanche d’un fort pouvoir réglementaire grâce notamment au pouvoir conditionnel d’éta- blissement de l’agenda et au pouvoir jurisprudentiel de la Cour de justice.

De ce qui précède, on peut tirer une première leçon d’ordre général : l’af- faiblissement du pouvoir fédéral, inévitable si la multinationalisation de la fédération canadienne se développe, ne doit pas se faire au détriment des « grandes » procédures redistributives interprovinciales comme la péréquation, mais plutôt par la réduction négociée de tout arbitraire dans la gestion de ces procédures par le gouvernement fédéral. Sinon, c’est par le biais de petites régle- mentations sectorielles « pointilleuses », motivées par les exigences du marché commun et les réquisits de l’union économique et monétaire, que passera une intervention fédérale arbitraire, beaucoup plus insidieuse et dommageable pour le respect de la diversité des entités fédérées.

Pour tirer des enseignements complémentaires de la comparaison de l’union sociale canadienne et des politiques sociales actuelles de l’UE, il nous faut revenir à notre point de départ; l’analyse doit porter sur des dynamiques et non sur des formes institutionnelles statiques. Nous allons voir que la dynamique de l’ECUS conduit à une réinstitution du fédéralisme coopératif sous l’influence de l’action collective des provinces, et que l’extension des compétences sociales de l’UE traduit, quant à elle, une forme renouvelée d’une dynamique de coopération intergouvernementale résultant de l’initiative de la Commission.

À la lumière de ce renouveau du fédéralisme intergouvernemental coopératif, on examinera l’hypothèse d’un point de croisement institutionnel des trajectoires de multinationalisation et de fédéralisation suivies respectivement par le Canada et l’UE. Un tel point de croisement définirait un équilibre institution- nel qui, parce qu’il serait commun à ces deux espaces, pourrait être considéré comme une caractéristique propre au fédéralisme multinational.

Pour en arriver là, on cherchera d’abord à cerner l’impact politique et social du processus d’union sociale sur l’évolution du fédéralisme intergouverne- mental au Canada. On analysera ensuite dans quelle mesure, depuis l’instaura- tion du nouveau programme social découlant de l’application du traité de Maastricht, les nouvelles formes institutionnelles émergentes de la protection sociale européenne peuvent être considérées comme des reflets de celles que la dynamique de l’ECUS a esquissé de son côté.

En 1995, réagissant aux coupures draconiennes et unilatérales des trans- ferts aux provinces annoncées par Ottawa et à la réforme brutale de type néolibéral des politiques sociales, les premiers ministres provinciaux décident, à l’occasion de leur conférence annuelle, de se constituer, d’abord sans le Québec, en un nouvel acteur collectif autonome sur une base interprovinciale.

Pour contrer l’unilatéralisme fédéral et formuler leurs propres solutions aux problèmes sociaux et politiques affectant la fédération, les premiers ministres provin- ciaux décident de « prendre l’initiative dans le processus de réforme et de renou- vellement de la protection sociale canadienne ». Ils dressent à cette fin le programme des négociations qu’ils veulent entreprendre avec Ottawa pour fonder une nouvelle « union sociale » et dessiner « les contours d’un fédéralisme à renouveler »44.

Les gouvernements provinciaux sont pourtant a priori divisés sur la place qui doit être laissée aux programmes fédéraux dans l’ensemble du système de protection sociale.

Les gouvernements conservateurs de l’Ontario et de l’Alberta mettent de l’a- vant une position interprovincialiste, confédéraliste et minimaliste où ils proposent de se passer entièrement du palier fédéral45. À l’imposition de normes fédérales, elles opposent l’adoption consensuelle par les provinces de normes nationales.

Les autres provinces anglophones, notamment les provinces atlantiques, sont opposées au retrait total d’Ottawa parce qu’elles y voient une menace pour les mécanismes de redistribution des ressources fiscales qui conditionnent leur propre capacité à assumer leur mission sociale. Certaines, notamment à l’Ouest, craignent en outre que l’interprovincialisme ne permette aux plus grandes provinces d’imposer leurs propres orientations politiques. Leur position est donc d’impliquer le gouvernement fédéral dans le domaine social, tout en considérant que le rôle le plus actif appartient aux provinces. Cette position ralliera finalement en 1996 l’ensemble des premiers ministres du Canada anglophone lors de leur conférence annuelle. C’est à cette occasion que le Conseil ministériel provincial- territorial sur la réforme et le renouvellement des politiques sociales sera créé.

La position des provinces anglophones n’est pas de refuser de faire au gou- vernement fédéral une place permanente dans leurs domaines de juridiction. Elle est de négocier, moyennant finances, la nouvelle répartition des responsabilités que ce dernier recherche en marge du partage formel des compétences. Aussi n’est-il pas question à cette époque pour le gouvernement québécois, qui tient à récupérer intégralement ses prérogatives constitutionnelles en matière sociale, de participer activement à ces négociations. Ce n’est qu’à la fin de 1997 qu’il aban- donne son statut de simple observateur. Il se joint alors aux discussions inter- provinciales et signe, en août 1998, avec les autres provinces, l’Entente de Saskatoon. Celle-ci reconnaît la possibilité pour une province d’élaborer dans ses champs de compétence exclusive sa propre politique en se retirant d’un pro- gramme pancanadien avec pleine compensation financière. En contrepartie de cette reconnaissance du « droit de retrait », le Québec reconnaît le rôle d’Ottawa dans le domaine social et l’idée même de programmes pancanadiens46.

Soumis à la menace de l’interprovincialisme confédéraliste de l’Ontario et de l’Alberta et sans doute inquiet également de l’adhésion québécoise au proces- sus interprovincial, Ottawa, bien que réticent à institutionnaliser de nouvelles relations fédérales-provinciales qui lui lieraient les mains, s’engage en décembre 1997 à négocier. Ces pourparlers aboutiront à la signature de l’Entente-cadre sur l’union sociale47, le 4 février 1999.

En vertu de cette entente, le gouvernement fédéral voit ses positions ren- forcées, les provinces ayant accepté un compromis qui constitue un recul impor- tant par rapport à la position élaborée en commun avec le Québec. L’accord est néanmoins ambivalent, car il témoigne aussi d’un renversement du sens de l’échange politique entre Ottawa et les provinces par rapport à celui qui découle de la réforme néolibérale de 1995.

Si les provinces acceptent de cautionner les pouvoirs du gouvernement fédéral en matière sociale bien au-delà de ce sur quoi elles s’étaient mises préa- lablement d’accord, c’est en échange de l’engagement fédéral de ressourcer à nouveau le système de santé et de bonifier la nouvelle Prestation nationale pour enfants (PNE)48.

Ce troc n’empêche pas l’accord d’être jugé « globalement défectueux » par divers observateurs, tant au Canada anglophone qu’au Québec49. Il n’éclaircit pas, en effet, la question des chevauchements de responsabilités et limite de façon insuffisante le pouvoir fédéral de dépenser dans les domaines de compétence provinciale. Il est fortement centralisateur puisque les décisions conjointes, pour être adoptées, ne requièrent l’approbation que de six provinces pouvant ne représenter qu’un total de 15 p. 100 de la population canadienne. Enfin, il présente le défaut majeur de ne pas reconnaître le droit de retrait, ce qui explique le refus de Québec d’adhérer à l’ECUS. Cela dit, l’Entente-cadre sanctionne égale- ment la défaite de la visée interprovincialiste et confédéraliste, et révèle un rééquilibrage des priorités du gouvernement fédéral qui accorde davantage de poids à la dynamique politique et sociale interne qu’aux « contraintes économiques » externes.

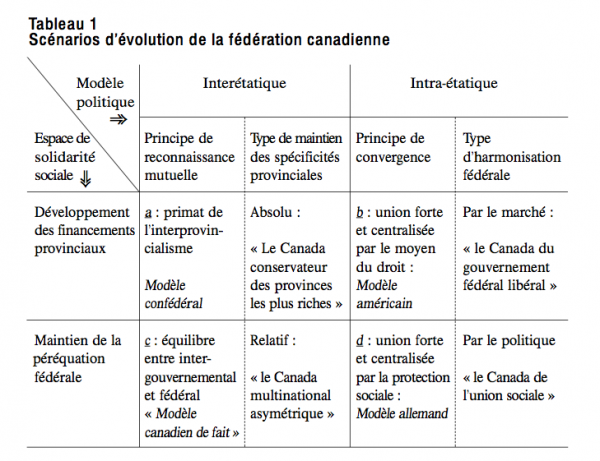

Par-delà les implications immédiates de l’Entente-cadre de 1999, on peut considérer que le choc néolibéral de 1994-1995 et le processus politique qu’il a initié ont modifié le paysage politique canadien en ouvrant la porte à une diver- sité de scénarios (tableau 1, p. 25). Outre le scénario récurrent reflétant le point de vue du Québec et dans lequel « deux logiques d’État » sont en présence dans le cadre d’un « fédéralisme classique » (où les compétences sont clairement départagées), Gérard Boismenu et Jane Jenson en distinguent trois autres : le scé- nario interprovincialiste et confédéraliste qu’on a déjà évoqué; le scénario ébauché par le gouvernement fédéral libéral et qualifié de « décentralisation fle- xible avec normalisation centrale »; le scénario d’un front uni des provinces anglophones mettant de l’avant leur propre conception de ce qui est « national », à savoir ce qui est commun aux provinces et à Ottawa50.

L’ECUS établit une sorte de compromis entre ces divers scénarios. D’abord, on vient de le voir, elle consacre le retrait de la visée confédéraliste. Elle traduit par ailleurs un rapprochement du scénario fédéral de la « normalisation centrale » avec celui du front commun provincial, au prix d’un renforcement de la divergence entre ce dernier et le scénario défendu par Québec.

Mais, ironie de l’histoire, cette situation renforce l’asymétrie de la fédération et le caractère distinct du Québec du fait que cette province n’est pas partie prenante de l’ECUS51. Comme les politiques sociales prônées par les divers pro- tagonistes sont moins éloignées au plan de leur contenu qu’à celui de l’architec- ture institutionnelle nécessaire à leur mise en œuvre52, la position québécoise n’en reste pas moins compatible avec celle de l’ECUS dans le cadre de négociations bilatérales. À l’instar de ce qui a été mis en place dans le secteur de l’emploi, des accords bilatéraux entre Québec et Ottawa sont parfaitement envisageables, ce qui permettrait d’échapper au blocage institutionnel au sujet du droit de retrait53.

La dynamique enclenchée par l’unilatéralisme des réformes fédérales de 1995 pourrait donc accélérer l’évolution du système fédéral canadien vers un sys- tème fédéral asymétrique et binational — possiblement multinational, advenant qu’on reconnaisse la place qui revient aux Premières nations54.

L’ECUS est porteuse d’une conception de la nation propre au Canada anglo- phone où les provinces acceptent de prendre le gouvernement fédéral pour centre dans le cadre d’un fédéralisme intra-étatique55. Cette conception s’oppose à la vision du Québec, pour qui la nation prend sens à l’échelle de la province et pour qui le fédéralisme se comprend comme un partenariat entre plusieurs logiques nationales portées par des États mettant en commun diverses compétences dans le cadre d’un fédéralisme intergouvernemental. Et comme, en pratique, ces deux conceptions ont une assise territoriale et linguistique différente, leur articulation, par ailleurs appelée par une histoire commune et des valeurs sociales partagées, est possible au sein d’un fédéralisme multinational conforme à la fois à la conception éthique québécoise et à l’évolution pragmatique des provinces anglophones vers une union dominée par Ottawa. La dynamique politique de l’ECUS ouvrirait ainsi une perspective de com- promis entre les trois scénarios « fédéralistes » débouchant sur une forme multina- tionale « partenariale » largement inédite de fédéralisme intergouvernemental56.

Ce compromis-synthèse n’a cependant rien d’inéluctable, car l’autre issue envisageable serait celle d’un « fédéralisme résiduel »57, c’est-à-dire une résur- gence du confédéralisme soutenu par les provinces les plus riches, où, à défaut d’accord politique, les normes et le programme du marché s’imposeraient et régleraient les différends politiques58. La situation actuelle en Alberta et l’élection d’un gouvernement libéral en Colombie-Britannique renforcent cette possibi- lité59. Une telle évolution au fil de l’eau serait néanmoins intrinsèquement insta- ble, car en répercutant sans médiation tout déséquilibre économique et financier sur la structure sociale et politique du pays, elle conduirait probablement à terme à un fractionnement territorial du pays60.

Mais on doit également tenir compte de la capacité de la dynamique poli- tique sous-jacente à l’ECUS à renouveler les politiques sociales et, de manière indirecte, le lien fédéral. À ce titre, sa plus importante réalisation, si l’on met de côté son rôle majeur mais indirect dans la relance du financement de diverses politiques sociales61, a trait à la mise en place en 1998 de la PNE. Sous trois aspects, la PNE témoigne d’un nouveau cours de l’État-providence canadien qui, tout en renouant avec ses fondements de l’immédiat après-guerre62, va dans le sens d’un renouvellement du lien fédéral.

Par ses modalités63, la PNE est un instrument de réduction des inégalités sociales. Sa prestation de base organise une redistribution verticale très large qui s’ajoute à la redistribution horizontale qu’elle opère entre familles, avec ou sans enfants. Bien que marqué par des traits néolibéraux, la PNE est une innovation sociale importante qui s’inscrit dans la tradition universaliste redistributive de l’État-providence canadien et qui, en instaurant ainsi des limites à l’harmonisa- tion continentale des politiques sociales canadiennes sur le modèle américain, affermit le lien entre l’ensemble des provinces canadiennes.

Le fait que la PNE soit un programme « national » (au sens où les provinces anglophones ont redéfini ce terme) qui s’inscrit dans la continuité des valeurs providentialistes canadiennes le rapproche des programmes sociaux insti- tués au cours des années 1960. Comme son esprit « intégrateur » est partagé par le Québec, qui a mis en place en 1997 une politique familiale au contenu simi- laire64, la PNE opère en substance une sorte de synthèse des visées fédérales, provinciales et québécoises.

Cette situation de « cogestion plus ou moins sous tutelle fédérale pour les provinces autres que le Québec » et « d’autonomie québécoise dans le secteur concerné, avec assurance d’une certaine compatibilité entre les arbitrages arrêtés au Canada », s’apparente à celle qui a prévalu lors de l’institution, en 1965, du régime public de pensions, lequel associe le Régime de pensions du Canada et le Régime des rentes du Québec65. Cet arrangement était néanmoins demeuré une exception, Ottawa s’étant employé ensuite à banaliser la position québécoise. Le fait que la PNE renouvelle de facto un tel mécanisme témoigne en revanche de la tendance du fédéralisme intergouvernemental canadien à une évolution pragma- tique vers un modèle asymétrique multinational.

Le nouveau compromis politique institué par l’ECUS crée certes une situ- ation beaucoup plus conflictuelle et diffère donc du fédéralisme exécutif et coopératif antérieur. En effet, alors que, dans les années 1960, les provinces jouaient un rôle initiateur prépondérant dans l’essor de l’État providence cana- dien, dans l’Entente-cadre actuelle, le point de vue provincial (hors Québec) demeure en retrait par rapport à celui du gouvernement fédéral.

La PNE, en effet, est une adaptation d’un programme fédéral qui vise à dégager une place pour des initiatives provinciales. Dans le cas du régime de pen- sions — comme dans celui du RAPC, où la coopération fédérale-provinciale a été poussée le plus loin —, le gouvernement fédéral participait à des programmes définis d’abord par les provinces. L’ECUS marque donc moins une restauration du fédéralisme coopératif des années 1960 et 1970 que sa réapparition sous une forme nouvelle, plus centralisée et conflictuelle, que Ken Battle a qualifié de « fédéralisme de collaboration »66.

En outre, faute de reconnaître formellement la spécificité du Québec, cette entente comporte de sérieuses limites aux yeux de cette province, ainsi qu’Alain Noël67 l’a souligné à juste titre. Mais ces limites ne sauraient préjuger de l’avenir du fédéralisme multinational asymétrique au Canada. Elles impliquent seule- ment que le Québec, pour forcer la reconnaissance de sa position asymétrique dans la fédération, devra continuer d’emprunter les second et troisième types d’échappatoire mentionnés ci-dessus, à savoir l’accomplissement de politiques sociales exemplaires pour l’ensemble du Canada et la négociation bilatérale. C’est sans doute frustrant de son point de vue, mais cela ne signifie pas que le système fédéral canadien sort de sa trajectoire de multinationalisation.

Qu’en est-il du côté européen ? Trois périodes doivent être distinguées pour comprendre la genèse des politiques sociales européennes actuelles.

Avant 1985, l’action communautaire est limitée au champ des relations professionnelles et soumise à la règle de l’unanimité. De 1985 à 1992, on assiste à une phase de transition au cours de laquelle la Commission récupère son pouvoir conditionnel d’établissement de l’agenda et où s’esquisse le principe des « coopérations renforcées ». De 1993 à aujourd’hui, on a pu observer une politique renouvelée, innovatrice et élargie, par laquelle on peut voir se mettre en place une variante de la « méthode Monnet » : la « méthode ouverte de coordination ».

De 1957 à 1984, le traité de Rome, qui ne prévoyait à son chapitre social qu’une délégation de compétences à la Commission concernant la libre circula- tion des travailleurs, la création d’un Fonds social européen (FSE) et l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, n’offrait qu’une base d’action communautaire limitée. Ces dispositions ne donneront lieu qu’à quelques réali- sations, comme la protection sociale des travailleurs migrants entre États mem- bres, l’égalité entre femmes et hommes, le droit du travail, et la mise en place de fonds structurels limités dans leurs missions. « L’amoncellement de propositions sociales “pendantes” devant le Conseil » et l’incapacité de les faire aboutir cons- tituent les principales caractéristiques de cette période68.

Les années 1985-1992 représentent une période de transition qui annonce une extension des compétences et des politiques sociales communau- taires. Les institutions européennes adoptent une série de nouveaux instru- ments d’intervention; le travail effectué pour rétablir le vote à la majorité qua- lifiée (VMQ) dans l’Acte unique européen de 1987 a été le moment fort de cette époque. En outre, l’enveloppe budgétaire des fonds structurels, ces instru- ments privilégiés de la « cohésion économique et sociale » au sein de la Communauté, a été doublée en 1988. Le dialogue entre organisations patronales et syndicales — les « partenaires sociaux européens » — a été relancé, et la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des tra- vailleurs — la Charte sociale — a été adoptée en décembre 1989, en même temps qu’un programme d’action sociale visant à établir un « socle de disposi- tions minimales » communes à tous les États membres (santé et sécurité sur le lieu de travail, protection des droits des travailleurs).

Le fait marquant ici est que, bien que l’un d’entre eux — le Royaume- Uni — ait refusé de signer la Charte sociale, les États membres n’en ont pas moins décidé, en 1992, d’y faire référence dans un protocole annexé au traité de Maastricht. Tout en prenant acte du retrait britannique, ce protocole institue un Accord sur la politique sociale qui étend les compétences communautaires, intro- duit le VMQ dans plusieurs domaines et reconnaît le rôle des partenaires sociaux dans la réglementation sociale communautaire69.

Le traité de Maastricht institue ainsi un droit de retrait semblable à celui qui a été reconnu en 1965 au Canada lors de la mise en place au Québec d’un régime de pensions parallèle à celui du Canada; et qui a été à nouveau revendiqué par le Québec lors des négociations sur l’union sociale70. En effet, le protocole européen — signé à douze pour permettre l’intégration au traité de l’Accord social signé à onze — stipule que les onze peuvent utiliser les institu- tions de l’Union pour poursuivre les objectifs de l’Accord, mais que le Royaume- Uni n’a pas à en supporter les dépenses autres que celles afférentes aux frais généraux de fonctionnement des institutions communautaires.

Cela dit, la notion de « droit de retrait » va être rapidement abandonnée dans le langage officiel européen pour céder la place à celle de « coopération ren- forcée » — une expression qui valorise l’intégration supranationale et le point de vue de l’Union, et non l’autonomie et le point de vue particulier de certains États membres. Devenu « coopération renforcée », le « droit de retrait » canadien se lit donc à rebours dans son reflet européen, ce qui témoigne des différences de trajectoires vers la multinationalisation ici et la fédéralisation là. Le droit de retrait est valorisé essentiellement au Canada par l’État-nation québécois en devenir du fait de sa conception particulière de la fédération canadienne, alors qu’il l’est a contrario, dans le cas européen, par les institutions communautaires, qui y voient un moyen de poursuivre leur marche vers l’intégration politique en dépit de l’opposition, voire de l’incapacité, de certains États membres.

Deux éléments sont décisifs dans cette inversion de sens. Le premier est la mise en place de l’euro, qui prévoit que certains États membres pourront refuser de participer à l’union monétaire et que d’autres ne seront pas autorisés à le faire en raison des exigences des critères de convergence. Le second est l’accord de Schengen relatif à l’ouverture des frontières et à la libre circulation des person- nes, qui ne s’appliquera qu’entre certains États membres (cet accord se situe à l’origine hors du cadre du traité de Maastricht mais sera intégré ultérieurement dans le traité d’Amsterdam).

La période qui s’ouvre en 1993 — l’après-Maastricht — voit la multiplica- tion des initiatives de l’Union à partir de ces innovations. Disposant de ressources institutionnelles nouvelles qui la conduisent à infléchir sa méthode d’intégration en faveur des incitatifs et de la coopération, l’Union va élargir le champ de ses compétences en matière sociale bien au-delà des frontières de l’entreprise et du monde du travail. La méthode de convergence qui a permis de créer l’UEM va « déborder » dans le domaine de la politique de l’emploi, puis dans celui de la protection sociale et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté. Outre que le socle des normes sociales minimales du marché unique y est consolidé par plusieurs directives et que le dialogue social conduit aux premiers accords européens71, la politique de l’emploi est posée comme priorité de l’Union, et le débat est lancé dès 1994 sur l’élargissement de ses compétences en matière de protection sociale72.

Tous ces développements sont amplifiés par le traité d’Amsterdam de 1997. Un titre entier (situé immédiatement après celui sur l’UEM) y est consacré à l’emploi, qui fait ainsi désormais partie des compétences officielles de l’Union, même si la responsabilité première en ce qui concerne la mise en œuvre des poli- tiques demeure du ressort des États membres73. Avec la fin du retrait britannique, l’Accord social est, de son côté, incorporé dans le traité et entre dans « l’acquis communautaire », c’est-à-dire dans le corpus de règles que tout État candidat devra s’engager à respecter pour adhérer à l’Union. Enfin le « mécanisme des coopérations renforcées […] proposé par la France et l’Allemagne » y est pour la première fois codifié, en dépit de « la méfiance d’un grand nombre d’États mem- bres », qui obtiennent en contrepartie « que le recours au mécanisme soit limité par un grand nombre de conditions […] »74.

La reconnaissance d’une compétence communautaire en matière d’emploi va se traduire immédiatement par la mise en œuvre d’une « procédure de con- vergence » utilisant ce qui sera qualifié ensuite de « méthode ouverte de coordi- nation ». Très proche de celle instituée dans le traité de Maastricht pour le pas- sage à l’euro75, cette procédure vise à orienter les politiques nationales vers des objectifs communs, définis au palier européen. « Des « lignes directrices pour l’emploi » sont ainsi adoptées chaque année par les Quinze, réunis au sein du Conseil qui statue à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. Les États membres doivent traduire ces lignes directrices dans leurs politiques de l’emploi en établissant un plan national d’action (PNAE) dont la mise en œuvre sera examinée chaque année dans le cadre communautaire »76.

En 1999, cette politique de l’emploi est transformée en une « politique pour l’emploi » devant engager toutes les politiques et actions communautaires, et rétroagir sur les orientations macro-économiques fixées par l’UE. Le « proces- sus de Cologne » prévoit ainsi l’instauration par la Commission d’un dialogue macro-économique avec le Conseil européen, la Banque centrale européenne et les partenaires sociaux77.

Enfin, en 2000, une « puissante impulsion » est donnée à la dimension « providentialiste » de l’Europe78. La « méthode ouverte de coordination » expéri- mentée pour l’emploi est étendue à la protection sociale, domaine où le vote à l’unanimité reste néanmoins requis. Sous la forme prioritaire de la « promotion de l’inclusion sociale » et de « l’éradication de la pauvreté », la protection sociale est incorporée dans le programme social européen annexé au traité de Nice de décembre 2000. Simultanément, le Comité de l’emploi et le Comité de la pro- tection sociale (créés par le traité de Nice et chargés de gérer des politiques de convergence) seront mis à contribution pour élaborer Les Grandes orientations de politique économique (GOPE)79.

Considérant désormais que le retour à une croissance économique soutenue et au plein emploi n’entraîneront pas la régression spontanée de la pauvreté et de l’exclusion au sein de l’UE, mais rendront « en revanche encore plus inacceptable leur persistance », le Conseil européen réuni à Nice requiert de chaque État mem- bre qu’il mette « en œuvre d’ici juin 2001, en application de la méthode de coor- dination ouverte […], un plan national d’action de lutte contre la pauvreté et l’ex- clusion sociale couvrant une période de deux ans, sur la base des objectifs arrêtés en commun. Ce plan précise les progrès visés par les politiques nationales et men- tionne les indicateurs utilisés pour apprécier les résultats des actions entreprises »80.

Il est évidemment trop tôt pour évaluer la portée réelle de ces nouvelles stratégies de l’emploi et de la protection sociale. On dispose certes de plus de recul et d’informations sur la politique européenne de l’emploi, mais son bilan reste difficile à établir — sinon pour dire que la référence à « la promotion de l’emploi comme solution universelle pour résoudre tous les problèmes sociaux » est maintenant coutumière81. Il est probable, en effet, que la récente baisse du chômage en Europe soit davantage le fait d’un « retour de la croissance que d’un changement significatif des méthodes de régulation du marché du travail »82.

De plus, même si la stratégie européenne pour l’emploi y a joué un rôle, il est difficile d’estimer ce qui relève de sa méthode et ce qui tient à ses orientations. Bien que la procédure instituée crée une « incontestable obligation d’agir », « les lignes directrices du titre « Emploi » du traité n’ont qu’une valeur indicative et l’examen des Plans nationaux par la Commission n’est assorti d’aucune sanction »83. Les limites de la méthode ouverte de coordination sont donc celles de toute politique incitative, limites qui ont été reconnues par les instances com- munautaires pour la convergence économique, puisque celle-ci a été soutenue par des obligations et des sanctions.

Enfin, les politiques communautaires en matière d’emploi « ne mobilisent que des fonds très marginaux », d’où le manque d’incitations financières qui peut expliquer que les États membres se soient contentés de présenter des politiques nationales préétablies dans le cadre des orientations prioritaires de l’Union. Les lignes directrices adoptées de concert à l’échelle européenne sont en effet assez souples pour les États membres84.

Certains acteurs et observateurs pensent néanmoins que ce processus est porteur de réelles potentialités, et que « la pression exercée au plan politique sur les États membres ne doit pas être sous-estimée. La procédure de surveillance multilatérale prend corps progressivement et l’examen par les pairs des politiques mises en œuvre s’exerce sans complaisance. […] L’impact médiatique et politique de recommandations critiques sur un sujet aussi sensible que l’emploi est évident et n’a pas besoin de s’appuyer sur des sanctions juridiques ou financières »85. En outre, les PNAE ont également un impact politique proprement national : ils sont susceptibles de modifier les rapports de force et les arbitrages entre les adminis- trations de l’emploi et des finances tout en favorisant « l’implication des acteurs nationaux dans les travaux communautaires »86.

Enfin la méthode ouverte de coordination dans le domaine de la politique de l’emploi a créé chez les élites politiques et bureaucratiques européennes une dynamique puissante en faveur du plein emploi. Elle a permis également de réduire l’influence des partisans d’une politique restrictive, davantage concernés par la stabilité monétaire que par la croissance économique87.

Cela conduit à se demander si les résultats « plutôt mitigés » à ce jour de la stratégie européenne de l’emploi ne sont pas dus à l’orientation et au contenu même des politiques prônées qui ont continué d’aller dans le sens exclusif de la modération salariale et de la flexibilité des marchés du travail88. Les années 1990 ont en effet vu s’opérer l’ajustement idéologique de la Commission au pro- gramme social néolibéral, en contraste avec sa politique antérieure visant à ren- forcer les droits des travailleurs. Or, au sein du Conseil travail-affaires sociales, « l’absence de consensus sur le fond et la confrontation entre les positions par- fois radicalement opposées des États membres qui tendent à se neutraliser mutuellement confère un avantage très net à celui qui tient initialement la plume, en l’occurrence la Commission »89. Ce jeu récurrent du pouvoir conditionnel d’établissement de l’agenda fait que les résultats de la stratégie menée dépendent dans une large mesure des positions idéologiques de celle-ci.

Prenant acte de cette situation, divers observateurs considèrent qu’il y a eu un changement structurel du « modèle social européen » mis de l’avant par les institutions européennes. On serait passé d’un modèle redistributif de solidarité à un modèle de solidarité concurrentielle et productiviste (competitive solidarity)90.

Pourtant l’année 2000 pourrait bien avoir constitué un point de rebrousse- ment par rapport à cette conception néolibérale de l’Europe sociale. L’extension de la méthode ouverte de coordination à la protection sociale s’est en effet accompagnée d’une inflexion très significative du discours du programme social européen au Sommet de Lisbonne et dans le traité de Nice91. Dans ce programme, quatre thèmes qui étaient tabous dans les années 199092 sont à nouveau mis de l’avant : « retour au plein emploi » et « réduction des inégalités93 »; « affirmation de ce que le social ne peut être réduit à l’économique même s’il doit en favoriser le développement »94; « refus de la dichotomie simple entre État et marché avec place faite à l’économie sociale et à la société civile95 ».

Cette inflexion, qui n’est pas seulement rhétorique puisqu’elle spécifie une nouvelle ligne d’action, n’est pas sans rappeler celle qu’on a pu également obser- ver au Canada entre 1995 et 1999. Elle pourrait bien exprimer une même con- tradiction entre, d’une part, le programme néolibéral et, d’autre part, la double nécessité de corriger les inégalités sociales et régionales pour assurer la cohésion sociale et de maintenir le lien territorial dans le cadre d’un fédéralisme intergou- vernemental propice au jeu de force centrifuges96. Or, pour régler un problème de cette ampleur, le seul recours à la méthode ouverte de coordination est claire- ment insuffisant. Car, pour mettre les différents États membres en situation de respecter un même benchmarking — ce qui exige des dépenses supplémentaires — dans les cas par exemple de la lutte contre l’exclusion et de l’éradication de la pauvreté, l’Union peut difficilement échapper à la nécessité d’opérer des redistributions financières significatives97.

La méthode ouverte de coordination, dès lors qu’a été reconnu « la néces- sité de prendre pleinement en compte le principe de subsidiarité et les dif- férences de traditions et de situations, en matière sociale et d’emploi, entre les États membres »98, est un nouveau moyen de contourner le principe de sub- sidiarité qui, dans le domaine de la protection sociale, conduit au veto99. Mais cette méthode ne se justifie que si elle a pour objectif la réduction des inégalités de ressources entre États membres, et elle ne saurait prendre la seule forme de la soft law. Le progrès de l’Europe sociale est donc suspendu à un accroissement des ressources budgétaires de l’Union100 et se heurte aux limites imposées à ce pouvoir par l’Agenda 2000 signé en 1999. La méthode ouverte de coordination peut aider à créer une conscience commune de la nécessité d’une extension du pouvoir fiscal de l’Union, mais elle ne saurait s’y substituer. Elle ne peut combler l’absence d’un véritable gouvernement européen démocratique101, embryon d’un gouvernement fédéral doté d’une capacité fiscale suffisante pour opérer la péréquation102.

On voit ainsi qu’en dépit ou en raison de ses innovations institutionnelles récentes, l’UE se retrouve, comme le Canada, à une croisée des chemins puisqu’elle est tout autant bloquée par le programme financier de Cologne que la fédération canadienne l’est par les failles de l’ECUS de 1999. Certes, le blocage en Europe est d’ordre financier tandis qu’au Canada, il est d’ordre réglementaire, voire constitutionnel. Mais ce n’est là, on l’a vu, que le reflet de leurs trajectoires à rebours l’un de l’autre sur l’axe d’une fédéralisation multinationale.

Le processus politique récent de construction de l’Europe sociale pose donc de manière incontournable, comme l’évolution des relations intergou- vernementales au Canada, la question de l’évolution des formes politiques de l’Union elle-même.

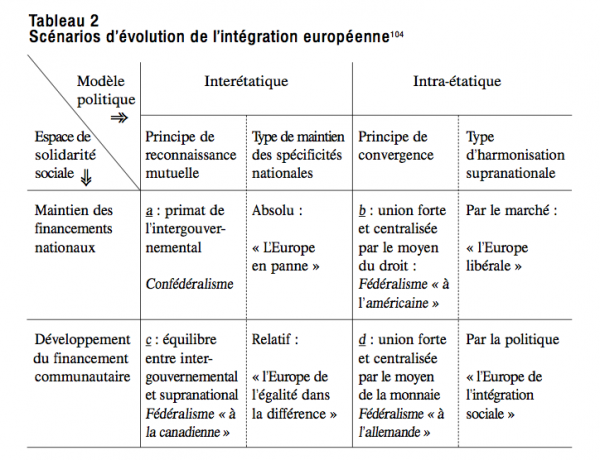

Et comme dans le cas du Canada, cette question peut être saisie sous la forme de quatre scénarios, présentés dans le tableau 2 (qui fait écho au tableau 1), et construits en croisant deux variables : l’une traduisant le degré de sou- veraineté politique, fort ou faible, que conserveraient les États membres, qui est corrélé à la forme interétatique ou intra-étatique que prendrait alors l’Union; l’autre, propre à sa dimension sociale et à son espace de solidarité, correspondant à l’émergence ou non d’un financement communautaire venant s’ajouter aux financements nationaux103.

Le scénario a, dit « confédéralisme » et de « l’Europe en panne », qu’on peut considérer comme porté principalement par le Royaume-Uni, mais aussi par le Danemark et la Suède qui refusent aussi l’intégration monétaire, est celui du maintien jaloux d’un maximum de compétences par les États membres. Le scénario b, dit « fédéralisme à l’américaine » et de « l’Europe libérale », est, à l’in- verse, celui de l’hégémonie du supranational avançant dissimulé derrière les « lois du marché », les règles de la concurrence et le respect des « quatre li- bertés » sur lesquels veille la Cour européenne de justice. C’est le scénario favori de l’eurocratie néolibérale, en poste notamment dans les directions générales les plus influentes — affaires économiques, finance, concurrence — de la Commission.

Le débat politique actuel le plus médiatisé est polarisé par l’opposition entre ces deux scénarios, ce qui témoigne des difficultés qu’ont les acteurs poli- tiques et, à leur suite, l’opinion publique, de prendre acte des enjeux —désor- mais directement politiques — de la construction européenne et des con- séquences de son blocage financier. Dans ces deux scénarios, en effet, les choix politiques et sociaux en tant que tels sont évacués : on lutte pour maintenir le statu quo ante dans un cas; on laisse le marché opérer les choix sociaux dans l’autre. Ils laissent sans réponse les problèmes socio-économiques et sociopoli- tiques que pose le passage à l’euro, mais ils restent néanmoins pertinents en tant que scénarios de la « non-décision » ou « au fil de l’eau ». En revanche, les scé- narios de « l’Europe de l’intégration sociale », et de « l’Europe de l’égalité dans la différence » sont des scénarios de retour du politique.

Le scénario d, dit aussi « fédéralisme à l’allemande », illustré dès l’origine de la Communauté par la Politique agricole commune, est porté tendancielle- ment par certains États membres — l’Allemagne surtout105, mais aussi la France (de François Mitterand et de Jacques Delors lorsqu’il était président de la Commission), l’Italie avant Berlusconi et la Belgique. Il correspond à une inté- gration politique et sociale forte avec harmonisation institutionnelle et hiérar- chisation des pouvoirs entre l’Union et les États membres. On est ici, comme dans le cas du scénario b du « fédéralisme à l’américaine », dans une visée fédéraliste de type intra-étatique, et dont l’organisation de la Banque centrale européenne (BCE) est l’illustration.

Faisant également une place au financement communautaire et à une monnaie unique, le scénario c, dit « fédéralisme à la canadienne », correspond au perfectionnement de l’ébauche que constituent déjà, en pratique, les institu- tions européennes avec leur absence de hiérarchie claire, leur mixité suprana- tionale-intergouvernementale, les possibilités de « coopération renforcée » et de coordination ouverte qu’elles autorisent. C’est un scénario selon lequel l’affirma- tion de la nécessité d’un gouvernement européen démocratique s’accompagne d’une volonté de limiter le rôle de l’Union à la high politics (défense commune, maintien de la paix entre les États membres, gestion fonctionnelle des biens publics communs comme la monnaie, coordination des politiques nationales susceptibles d’avoir des impacts transfrontaliers, normes communes de protec- tion sociale, etc.). Un tel scénario est porté à l’heure actuelle sur le plan con- ceptuel par des forces disparates issues du champ intellectuel plutôt que des acteurs des champs politique et bureaucratique106. Les nouvelles pratiques des institutions européennes qui cherchent, depuis Maastricht, à concilier principe de subsidiarité et développement des compétences sociales de l’Union, intergou- vernementalisme et supranationalisme, reconnaissance des spécificités his- toriques, culturelles et sociales des États membres et intégration économique, monétaire et politique, montrent bien que ce scénario a de plus en plus de sens.

Outre la promotion consensuelle de la méthode ouverte de coordination comme une quasi-norme méthodologique en vue de l’intégration au plan social, deux facteurs nous conduisent d’ailleurs à faire de ce dernier scénario la voie d’intégration politique la plus probable. Cette voie implique en effet une moindre interférence du pouvoir financier de l’Union dans les choix nationaux et elle est par ailleurs ouverte aux compromis avec les partisans des autres formes d’évolution. Devant les pro- blèmes politiques et sociaux entraînés par la construction d’une « Europe libérale », ses partisans devraient tendre à se replier sur le camp des constructeurs de « l’Europe de l’intégration sociale », en optant pour une réorientation générale du supranation- alisme vers ce modèle de fédéralisme intra-étatique (ce qu’on a observé du côté de la Commission européenne vers la fin des années 1990).

Mais, vu les difficultés de l’harmonisation en matière sociale et la résistance du côté de l’intergouvernementalisme, les partisans de ce modèle devraient se pencher sur la solution de « l’Europe de l’égalité dans le respect des différences » (objectif désormais officiel du benchmarking et de la coordination ouverte). Pour leur part, dans la mesure où ils prennent conscience de l’intérêt, dans une logique souverainiste, de définir un partage des compétences plus clair entre l’Union et les États membres, les partisans de « l’Europe en panne » devraient également adhérer à cette option.

Ce scénario c « à la canadienne » d’évolution possible d’une UE confron- tée à la question sociale et qui, pour cela, doit mobiliser un fédéralisme exécutif coopératif (méthode ouverte de coordination) ouvert à l’asymétrie (« coopération renforcée »), témoigne de la proximité des voies européenne et canadienne de construction d’un fédéralisme multinational intergouvernemental107. Toutefois, là aussi, ce n’est qu’une possibilité, certes inscrite comme tendance structurelle d’une configuration institutionnelle et historique déterminée, mais qui n’a rien d’inéluctable. L’histoire nous a enseigné à ne pas trop tabler sur la « sagesse des nations », et d’autres modèles d’Europe désunie ou d’une Europe à géométrie variable peuvent être envisagés108.

Il n’en reste pas moins que le défi de la fédéralisation lancé à une UE qui est simultanément sommée de s’élargir (et donc d’augmenter son hétérogénéité) et de s’approfondir (au plan de la démocratie politique et sociale) fait écho au défi de la multinationalisation auquel le Canada doit de son côté faire face. Le fait que, pour affronter ces défis, l’Europe et le Canada aient été conduits à expérimenter des instru- ments très similaires est un gage de ce qu’ils ont sans doute emprunté une voie per- tinente. Car si le « droit de retrait » au Canada se mire dans la « coopération renfor- cée » de l’UE, si le « fédéralisme de collaboration » se reflète dans la « méthode ouverte de coordination », c’est parce que ces innovations institutionnelles ont une portée plus générale qui dépasse les contextes particuliers qui les ont vues naître.

Dans le nouveau contexte de la mondialisation et du polycentrisme politique, « l’UE tient une place à part dans la mesure où elle suscite la multiplication de compétences concurrentes ou partagées entre elle et ses États membres, voire leurs régions et leurs entreprises, ce qui fait d’elle un véritable laboratoire et peut- être l’expérience la plus avancée d’un fédéralisme associant plusieurs niveaux de gouvernement différents »109.

De son côté, malgré les tensions existantes,

[…] l’expérience canadienne fait [aussi] figure d’expérimentation d’a- vant-garde dans la recherche pacifique et démocratique d’un sys- tème fédéral à centre allégé mais suffisamment fort pour contre- balancer une périphérie dense aux statuts différenciés. Les débats actuels sur l’UE, les thèses sur le noyau dur, l’Europe à plusieurs vitesses, les cercles concentriques sont les expressions d’une cer- taine « canadianisation » des processus en cours. […] La Confédération canadienne et l’Union européenne ont entrepris, selon des traditions, des démarches et des processus différents, la recherche difficile d’une nouvelle légitimité politique. Dans les démocraties, cette recherche […] remet en cause les concepts tra- ditionnels de souveraineté, de fédération et de confédération, ainsi que les frontières séparant le droit interne du droit international et par là les modes de pensée traditionnels110 .