Yves Vailliancourt examines Canada’s Social Union Agreement from a Quebec perspective, focusing first on the social dimension (i.e., social policies) and then on the interfaces with the intergovernmental dimension (i.e., the union).

The author reviews the development of Quebec’s social policies over the last 40 years and argues that the reforms introduced during the last 10 or 15 years belie a stronger spirit of innovation than did those of the 1960s and 1970s. He therefrom draws a distinction between two different models of policy devel- opment: the first having unfolded in a manner similar to the rest of Canada dur- ing the same period; and the second, characterized by strong elements of soli- darity and democracy, that cast Quebec as a laboratory of social policy reform. This second model of social development shines new light on social policies by moving away from the centralizing and hierarchical conceptions specific to the entrepreneurial state in the Keynesian and Fordist vein, without opening the door to privatization and deregulation of the welfare state. In this regard, what distinguishes Quebec in North America is the government’s official recognition and state support of the social economy since 1996. The social economy thus entered the public sphere, becoming a social and political actor in its own right, able to make its own mark on the institutional system.

Dr. Vaillancourt illustrates this hypothesis with examinations of five areas of intervention in which Quebec has demonstrated its flair for innovation: the recognition of autonomous community organisations, innovative practices in social housing, the policy of early childhood centres (Centres de la petite enfance, CPE), the role of social economy in home care and programs intended for persons with disabilities.

With regard to intergovernmental relations, this groundbreaking approach has meant that Quebec established a different balance of power vis-à-vis the federal government and other provincial and territorial governments than what prevailed during the 1960s and 1970s. Apart from the emphasis on the role of the provincial government, the reforms introduced during the 1960s and 1970s rarely went beyond the reproduction of innovations which had been previously developed and refined by other governments in Canada. Conversely, the reforms of the 1990s included social innovations which first appeared in Quebec and were then dissem- inated elsewhere in Canada. Though modest, these practices nevertheless contain important information and represent promising courses of action. They focus on the potential contributions of social economy actors and the responsibilities of public authorities, and remind us that social policies concern citizenship and empower- ment just as much as they concern the redistribution of wealth.

Given Quebec’s considerable expertise, the author concludes that its estrangement from the Social Union Framework Agreement (SUFA) from its adoption in 1999 was a serious blunder. Specifically, the Agreement was con- demned to remain an empty shell for three years, devoid of legitimacy and inca- pable of assisting the governments involved to work together toward the reform of social policies necessary to meet the real needs of Canadians and Quebecers. It also fostered the idea among some observers that Quebec was once again con- tent to remain an observer in intergovernmental meetings on social policy issues.

According to Vaillancourt, it would be difficult to renew a SUFA that has been only slightly refurbished. The issue of Canada’s social union must be re- opened and dealt with from new perspectives. Another social union agreement is still possible and necessary, provided a renewal of the strategies of those involved, including the highly defensive approach of the government of Quebec. There should be something in it for all parties. In this period of reconfiguration of social policies that poses serious challenges for all orders of government, as well as individuals and civil society organisations, it is in the interest of Quebec and the rest of Canada to find better ways to work together. Governments only weaken themselves when they strive to deal with these

Depuis les années 1930, au Canada, il est impossible de se pencher sur les réformes en matière de relations fédérales-provinciales sans se retrouver au cœur des dossiers de politiques sociales. Inversement, il est impossible de se pencher sur les réformes de politiques sociales sans se retrouver au cœur des dossiers de relations fédérales-provinciales. Plusieurs personnes souhaiteraient qu’il n’en soit pas ainsi, mais nous n’y pouvons rien !

L’intégration des deux dimensions à l’intérieur d’une analyse équilibrée représente un immense défi. D’ailleurs, dans la littérature et les débats publics sur l’union sociale, on aborde souvent le volet social de manière moins explicite et approfondie que le volet union. C’est une erreur car si dans l’expression union sociale le mot « union » renvoie à la dynamique intergouvernementale à l’intérieur du cadre fédéral canadien, le mot « social » renvoie à la dynamique de transfor- mation des politiques sociales. Il importe donc d’adopter une approche authen- tiquement multidisciplinaire et intégrée afin de tenir compte sérieusement à la fois de la dynamique intergouvernementale des projets de réforme des politiques sociales des acteurs gouvernementaux concernés. C’est ce que je m’efforcerai de faire dans les pages qui suivent. À partir d’une fenêtre québécoise, j’aborderai le dossier de l’union sociale, et plus spécifiquement celui de l’Entente-cadre sur l’union sociale (ECUS) adoptée en février 1999, en me penchant d’abord sur le social (les politiques sociales) dans les deux premières sections et ensuite sur l’union (les relations intergouvernementales) dans la troisième section.

Je compte m’arrêter sur certaines réformes des politiques et des pratiques sociales qui m’apparaissent profondément novatrices au Québec. Je le ferai en tenant compte du fait que des pratiques novatrices fondées sur des principes ana- logues existent dans d’autres régions du Canada et dans d’autres pays du Nord et du Sud. Mais je tenterai de faire ressortir que les pratiques et les politiques sociales novatrices sont plus substantielles au Québec que dans le reste de l’Amérique du Nord, ce qui ne veut pas dire qu’elles ne sont pas fragiles et réversibles.

Ce texte est structuré en trois parties. Dans la première, nous nous pen- chons sur la place des politiques sociales dans le modèle québécois de développe- ment en distinguant deux périodes : une première (1960-1980) au cours de laquelle l’État-providence est mis en place et une seconde (1980-2000) pendant laquelle il est en crise et en transformation. Dans la deuxième partie, nous exa- minons quelques cas de politiques et de pratiques sociales novatrices qui ont émergé au Québec ces dernières années. Dans la dernière partie, nous livrons quelques commentaires concernant les interfaces entre le nouveau modèle de politiques sociales en émergence au Québec et l’union sociale canadienne.

Au cours des trois dernières années, le débat sur l’existence d’un « modèle québécois de développement » a été relancé de plus belle, soulevant plusieurs question au passage : Y a-t-il, oui ou non, un modèle québécois de développe- ment ? Si oui, en quoi est-il demeuré semblable et en quoi a-t-il changé au cours des quarante dernières années ? Et si des changements s’avéraient nécessaires, dans quelle direction devraient-ils être orientés ? En quoi ce modèle est-il sem- blable ou différent de ceux que l’on retrouve dans les autres provinces cana- diennes et dans d’autres pays ? Comment le modèle québécois en transformation s’inscrit-il dans un environnement canadien, nord-américain et international, dans un contexte de mondialisation plurielle ?

Ce débat porte autant sur le modèle de développement social que sur le modèle de développement économique, même si un plus grand nombre d’inter- ventions publiques font exclusivement référence à ce dernier. En ce qui nous concerne, nous nous intéressons particulièrement à la place des politiques sociales et à la contribution d’un certain nombre d’innovations dans la redéfini- tion en cours du modèle québécois de développement. Disons d’emblée qu’il y a bel et bien un modèle québécois de développement qui est apparu au cours des années 1960, que ce modèle a connu des modifications significatives au cours des années 1980 et 1990 — lesquelles devraient se poursuivre au cours des prochaines années — et, finalement, qu’il est éclairant de faire une lecture de l’histoire des politiques sociales québécoises et canadiennes en tenant compte de ce modèle québécois et de son impact sur l’évolution des relations intergou- vernementales depuis 1960.

Dans la lecture que je propose de l’histoire du modèle québécois de développement, je m’appuie sur une contribution magistrale de Gilles L. Bourque qui s’est intéressé à l’évolution de la politique industrielle du Québec au cours des 40 dernières années. Ce faisant, il a étudié avec minutie les années 1986-1994, lorsque le Parti libéral de Robert Bourassa était de retour au pou- voir1. En analysant le volet économique du développement, Bourque fait ressor- tir qu’il y a eu un modèle québécois « première manière » au cours des années 1960 et 1970, que ce modèle est entré en transition au cours des années 1980 et qu’il a donné lieu à l’émergence d’un modèle québécois « seconde manière » au cours des années 19902. Le modèle québécois première manière est, sur le plan économique, marqué par une vision de l’État entrepreneur, hiérarchique, natio- naliste et centralisateur. Le modèle québécois deuxième manière est marqué par une vision de l’État « facilitateur » et partenaire dans ses rapports avec les entre- prises privées, les organisations patronales et les syndicats.

Tout en nous inspirant de la contribution de Bourque, nous tentons de la compléter en poussant plus loin l’analyse du volet social. Cela nous amène à inter- préter la réforme du système de santé et des services sociaux, amorcée par le mi- nistre Marc-Yvan Côté, de 1988 à 1993, et complétée par ses successeurs libéraux et péquistes au cours des années ultérieures, comme étant autre chose qu’une poli- tique néolibérale. Dans ce contexte, nous considérons que la vision des relations entre l’État et les organismes communautaires autonomes qui se sont tissées au Québec dans le domaine de la santé et du bien-être à travers cette réforme Côté- Rochon représente un apport novateur qui caractérise le modèle québécois de développement social seconde manière3.

Si l’on s’en tient à la dimension sociale du modèle de développement en reprenant à notre compte la périodisation de Gilles L. Bourque, on peut faire une lecture des politiques sociales en distinguant : a) une période « première manière » qui correspond à l’essor de l’État-providence dans le domaine des poli- tiques sociales au Québec au cours des années 1960 et 1970; b) une période de transition qui correspond à la crise de l’État-providence qui sévit au cours des années 1980; c) une période « seconde manière » qui commence au cours des années 1990 alors que l’on assiste à une crise du dispositif sociale de l’État-pro- vidence, mais aussi à des efforts de reconfiguration qui se traduisent par un cer- tain nombre d’innovations sociales4. Comparativement aux politiques sociales existant dans le reste du Canada, les politiques sociales de cette période sont plus novatrices que celles de la période précédente. Nous verrons que cette relecture de l’histoire des politiques sociales québécoises faite en tenant compte d’un mo- dèle première manière (1960-1980) et d’un modèle deuxième manière (1990- 2000) apporte un éclairage utile pour lire les relations fédérales-provinciales à partir d’une perspective québécoise.

Les réformes que le Québec a instaurées dans les années 1960 et 1970, tant dans le domaine de la sécurité du revenu que dans celui des services aux per- sonnes, demeurent modérément novatrices, comparativement à celles qui avaient été réalisées par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux les plus progressistes une quinzaine d’années auparavant. En effet, le Québec arrivait souvent en deuxième sur le plan des innovations sociales providentialistes et fordistes5, le gouvernement fédéral, de même que certains gouvernements provinciaux comme celui de la Saskatchewan, ayant pris des initiatives de ce type dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale.

L’originalité des politiques sociales mises en œuvre au cours de la Révolution tranquille au Québec, comparativement à celles lancées quelques années plutôt par le gouvernement fédéral et par le gouvernement CCF de Tommy Douglas en Saskatchewan, n’était pas attribuable à leur caractère propre. Au contraire, sur le plan des principes et du contenu, la vision des architectes des programmes sociaux était fondamentalement la même, que ces architectes (politiciens et fonctionnaires) aient travaillé à Ottawa et à Regina dans les années 1945-1975 ou à Québec dans les années 1960 et 1970. C’était une vision keynésienne et fordiste à l’intérieur de laquelle l’État jouait un rôle clé sur le plan de la planification, de la régulation, du financement et de l’administration des programmes sociaux (distribution des chèques de prestations et administration des services). En vérité, il existait une grande convergence d’idées entre certains documents d’orientation publiés à Ottawa (dont le Rapport Marsh en 1943, le Rapport Munro en 1970 et le Rapport Lalonde en 1973) et d’autres publiés à Québec (le Rapport Boucher en 1963, ainsi que les divers tomes du Rapport Castonguay-Nepveu publiés entre 1967 et 1971).

En somme, les ingrédients du modèle québécois de politiques sociales s’ap- parentaient beaucoup à ceux que l’on retrouvait à la même époque dans le reste du Canada. En tant que réformistes, ces politiciens et hauts fonctionnaires s’en- tendaient facilement sur les caractéristiques principales des programmes sociaux à instaurer. Mais ils ne s’entendaient plus lorsque surgissait la question du rôle de chaque palier de gouvernement. À cet égard, il y avait une différence de vue impor- tante entre les réformistes québécois et les réformistes fédéraux, mais aussi entre les réformistes québécois et les autres réformistes provinciaux, notamment ceux et celles qui provenaient des gouvernements sociaux-démocrates qui étaient au pou- voir au Manitoba, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique dans les années 1960 et 1970. Les gouvernements sociaux-démocrates qui avaient joué le rôle de pionniers dans les politiques sociales, en adoptant l’assurance-hospitalisation à la fin des années 1940 et l’assurance-maladie au début des années 1960, avaient pris ces initiatives parce que le gouvernement fédéral refusait d’intervenir. Mais ils n’en pensaient pas moins que l’État fédéral était le mieux placé pour intervenir dans ces domaines. C’est la raison pour laquelle étaient heureux de voir l’État fédéral inter- venir avec l’instauration de programmes à frais partagés comme l’assistance-chô- mage en 1956, l’assurance-hospitalisation en 1957, le Régime d’assistance publique du Canada (RAPC) en 1966 et l’assurance-maladie en 1968.

Bien qu’elles étaient apparentées aux leurs sur le plan du contenu, les poli- tiques sociales québécoises de la Révolution tranquille et de la réforme Castonguay étaient néanmoins perçues dans le reste du Canada comme étant originales et novatrices, comme si elles faisaient partie d’un modèle distinct. Cette originalité provenait de ce que l’État qui devait les mettre en œuvre était très clairement l’État québécois et non pas l’État fédéral. À partir de 1963, les politiques sociales vues et voulues par le gouvernement du Québec prenaient la forme d’un ensemble de programmes cohérents et intégrés qui s’inscrivaient à l’intérieur d’un modèle de développement ajusté à la société québécoise. À cet égard, le Rapport Boucher sur l’assistance publique6, publié en 1963, était un document fédéraliste traversé par une vision nationaliste moderne des politiques sociales. Sur le plan philosophique, social et économique, le rapport Boucher reprenait des idées qui circulaient dans d’autres provinces canadiennes, ainsi qu’au Conseil canadien de développement social (alors appelé Canadian Welfare Council) et au ministère de la Santé et du Bien-être à Ottawa depuis déjà une dizaine d’années. Nous pensons entre autres à la fameuse recommandation 7 du Rapport Boucher à l’effet que « tout individu dans le besoin a droit à une assis- tance de la part de l’État, quelle que soit la cause immédiate ou éloignée de ce besoin7 ». Il faudrait être inculte pour croire que cette idée aurait été défendue pour la première fois au Québec en 1963.

Néanmoins, sur le plan politique et constitutionnel, le Rapport Boucher demeurait tout de même profondément novateur, parce qu’il affirmait clairement que l’État le mieux en mesure de planifier, développer, contrôler et coordonner les politiques sociales était l’État québécois. Dès l’été 1963, les auteurs du Rapport Boucher (dont Claude Morin) incitaient le gouvernement du Québec à réclamer un droit de retrait des programmes fédéraux à frais partagés dans les domaines de compétence provinciale, constatant que ces programmes avaient des effets structurants sur les programmes québécois. Il faut relire à cet égard la recommandation 14 du Rapport Boucher : « Le gouvernement du Québec devrait poursuivre et intensifier ses efforts pour que le gouvernement du Canada se retire des programmes conjoints [ou à frais partagés] d’assistance sociale et compense, par un élargissement des champs de taxation, les charges accrues qui en découleraient pour le Québec8 ». Le droit de retrait des programmes fédéraux à frais partagés devait se retrouver parmi les demandes prioritaires du gouverne- ment libéral de Jean Lesage lors de la tumultueuse conférence fédérale-provin- ciale de mars-avril 1964, qui portait aussi sur le Régime de pensions du Canada et le Régime des rentes du Québec9. En somme, la lutte pour l’obtention d’un droit de retrait des programmes fédéraux à frais partagés, qu’on appelle pro- grammes cofinancés depuis quelques années, n’a pas commencé dans quelque conférence constitutionnelle des années 1980 ou 1990. Elle fut entreprise dès le début des années 1960 avec l’objectif de permettre au Québec de sortir des pro- grammes fédéraux à frais partagés dans des champs de compétence provinciale (comme l’assistance sociale, les services de santé, les services sociaux, l’éduca- tion, la formation de la main-d’œuvre, etc.) et d’obtenir en retour une pleine compensation non seulement financière, mais fiscale (i.e. sous forme de points d’impôt).

Au début, au moment où le gouvernement de Lester B. Pearson semblait prêt à négocier des arrangements qui auraient pu permettre d’instaurer une forme de fédéralisme asymétrique dans lequel le Québec aurait pu se tailler un statut particulier, notamment en matière de politiques sociales, le gouvernement du Québec marqua des points importants. Mais cette ouverture politique fut de courte durée. Le Premier ministre Pearson lui-même fut ramené à la raison. Il fal- lait que le Québec redevienne une province comme les autres. Bien sûr, la ques- tion du droit de retrait allait demeurer officiellement à l’ordre du jour pendant longtemps. Des concessions apparentes et temporaires allaient être faites par le gouvernement fédéral, mais aucune concession permanente ne devait en découler. La manière d’aménager les concessions temporaires sur le plan juridique dans les années 1960, grâce à des tactiques que certains hauts fonctionnaires fédéraux comme Al Johnson qualifiaient de « window dressing » (maquillage), allait per- mettre au fil des années de « noyer le poisson », c’est-à-dire d’empêcher le Québec d’accéder à un quelconque statut particulier. Le projet du Québec de se retirer des programmes fédéraux à frais partagés a échoué dans les faits, même si, sur le plan symbolique, certaines concessions donnaient l’impression du contraire. Entre 1963 et aujourd’hui, les programmes sociaux québécois ont continué à entretenir des interfaces avec les interventions indirectes10 du gouvernement fédéral, en dépit des inéluctables notes de bas de page qui, année après année, viennent rappeler dans les documents fédéraux que le Québec, dans tel ou tel programme, jouit d’arrangements administratifs particuliers11.

Tout cela signifie que l’originalité du modèle québécois première manière, sur le plan du développement social et des politiques sociales, est plutôt mitigée. Mis à part le Régime des rentes jouxté à la Caisse de dépôt et placement, l’approche intégrée en santé et services sociaux, les CLSC, l’approche moins punitive en pro- tection de la jeunesse et le programme APPORT, instauré en 1979, les politiques sociales québécoises des années 1960 et 1970 sont demeurées assez semblables à celles que l’on retrouve dans le reste du Canada. Pour le reste, les innovations dans les programmes sociaux, en assurance-santé par exemple, provenaient d’innova- tions faites dans les provinces de l’Ouest (Saskatchewan, Manitoba et Colombie- Britannique) et diffusées ensuite par le gouvernement fédéral dans les autres provinces à partir de ses interventions indirectes (i.e. programmes à frais partagés). Le modèle québécois de la Révolution tranquille s’est concrétisé plus nettement sur le plan économique (avec la création d’Hydro-Québec, de la Caisse de dépôt et placement, de la Société générale de financement) que sur le plan social.

En somme, les tensions Québec-Canada des années 1960 et 1970 ont porté moins sur la question du contenu des programmes à développer que sur celle du palier de gouvernement qui devrait exercer la maîtrise d’œuvre des programmes sociaux. C’est peut-être la raison pour laquelle les luttes fédérales-provinciales ont été si intenses au cours de cette période. Mais l’avance qu’avait prise le gouverne- ment fédéral lui permettait de disposer d’un atout stratégique qui lui donnait l’avantage dans ses affrontements avec le gouvernement du Québec. Ces inter- ventions, qu’elles soient directes (assurance-chômage, allocations familiales, pro- grammes de logements sociaux de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), sécurité de la vieillesse, etc.) ou indirectes (allocations aux aveugles et aux invalides, assistance-chômage, assurance-hospitalisation), avaient une influence sur le développement des politiques sociales modernes dans l’ensemble du Canada, y compris au Québec pendant les années de gouverne- ments Duplessis (1944-1959).

Comparées aux politiques sociales que l’on retrouve dans le reste du Canada, les politiques sociales du modèle québécois deuxième manière sont plus originales que celles du modèle québécois première manière.

Au cours de la période de crise et de transformation des années 1980 et 1990, tous les gouvernements au Canada ont restructuré leurs programmes sociaux et cherché de nouvelles manières de faire. Ces démarches allaient de pair avec des tentatives de repositionnement de la vision du développement social et du développement économique. Dans ce contexte, le modèle fordiste et providentialiste a été remis en question. Certains courants ont résisté à cette remise en question, comme si elle ne pouvait déboucher que sur le pire. D’autres courants y ont participé, mais avec des postulats et des objectifs qui étaient très différents, voire contradictoires. La critique du modèle fordiste et providentialiste de politiques sociales, au Québec comme ailleurs en Amérique et dans le monde, pouvait déboucher sur deux scénarios très distincts de recon- figuration des politiques sociales. Le premier scénario, véhiculé par la droite, représentait une reconfiguration néolibérale des politiques sociales et cherchait à transférer le plus possible de fonctions régulatrices aux forces du marché. Le deuxième scénario, véhiculé par une nouvelle gauche, préconisait une reconfi- guration solidaire et démocratique des politiques sociales et misait sur un nou- veau partage des responsabilités entre l’État et la société civile.

Le Québec n’a pas été la seule province canadienne à faire des expériences et à tenter de nouvelles institutionnalisations, mais il constitue certainement « une pépinière d’idées tout à fait intéressantes sur le plan social12 », comme en témoigne l’émergence, depuis une dizaine d’années, de pratiques et de politiques sociales novatrices et d’un nouveau modèle de développement solidaire et démocratique. Il importe de préciser qu’il est possible de parler d’un renouvelle- ment du modèle québécois sans pour autant laisser entendre naïvement que les politiques de développement économique et social des quinze dernières années s’inscrivent toutes, de façon claire et cohérente, dans une seule et même logique de développement. Dans mes écrits sur ces questions au cours des dernières années, j’ai souvent tenté de me démarquer de ceux et celles qui affirment que les politiques québécoises, notamment sous les trois gouvernements du Parti québécois (PQ) qui se sont succédé depuis l’automne 1994, sont soit tout sim- plement néolibérales, soit tout simplement sociales-démocrates. Le modèle québécois est plutôt traversé par plusieurs logiques. Il s’apparente à un assem- blage dans lequel cohabitent, avec les tensions qui en résultent, plusieurs logiques d’action. Il est tiraillé par des logiques plurielles souvent contradictoires, ce qui ressort clairement lorsque l’on analyse différents dossiers de politiques sociales et économiques13.

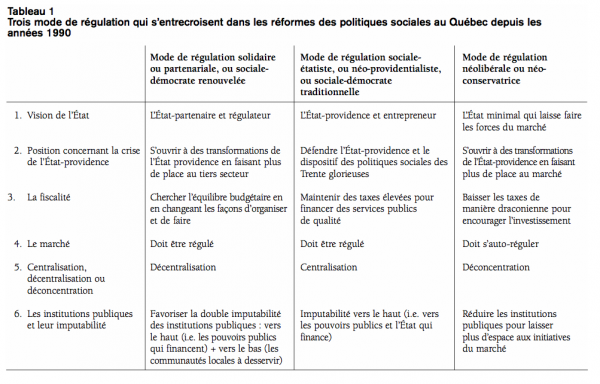

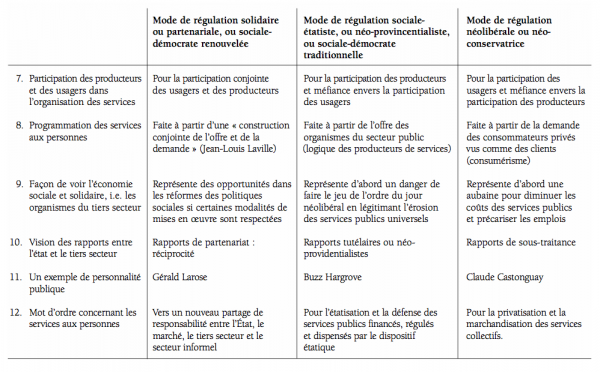

Pour que cela soit plus clair, je vais insérer une nouvelle version d’un tableau qu’il m’arrive souvent de remettre sur la planche à dessin depuis 199814. Pour le lire correctement, il faut tenir compte du fait que les trois logiques ou modes de régulation identifiés représentent trois idéaux-types qui entrent en interaction les uns avec les autres. Cela donne lieu à diverses corrélations dans lesquelles les trois logiques s’entremêlent selon des pondérations qui varient dans le temps. Précisons que ce tableau a été produit en pensant plus particulièrement à des besoins d’analyse des politiques sociales prise sous l’angle des services, plutôt que sous celui des transferts en espèces ou des transferts fiscaux.

Deux remarques peuvent mettre en relief la fécondité analytique de ce tableau. Premièrement, même si le modèle québécois de politiques sociales actuel ne renvoie pas à un seul des types de régulation présenté dans le tableau, mais à un mélange des trois, cela ne veut pas dire que chacun occupe une place identique. À ce stade-ci de mon analyse, je n’ai pas à cacher qu’en tant que citoyen, j’entretiens un net parti pris en faveur d’un modèle québécois dans lequel la régulation dominante serait celle que je qualifie de solidaire. Cette con- solidation de la régulation solidaire ne pourrait se faire qu’au détriment de la régulation social-étatiste (dominante au Québec dans le modèle de la Révolution tranquille) et de la régulation néolibérale qui représente un courant très fort en Amérique du Nord et à l’échelon international. À partir de nos recherches, je puis affirmer que, dans le développement concret des politiques sociales québécoises des cinq dernières années (1995-2001), les caractéristiques de ce que j’appelle la régulation solidaire ont gagné du terrain au détriment de celles des deux autres types. Cela ne veut pas dire que la régulation solidaire a réussi à s’imposer de façon irréversible et à donner le ton à la configuration. Le renouvellement du modèle québécois est en marche sans que son orientation définitive ne soit encore clairement arrêtée. Le débat public continue d’être animé par des propo- sitions de renouvellement qui vont dans des directions carrément opposées. Par exemple : dans le domaine sociosanitaire, Claude Castonguay est intervenu à diverses reprises pour proposer qu’on accepte de renouveler le modèle québécois dans le sens du néolibéralisme, en faisant plus de place au secteur privé et à la logique marchande15. D’autres, comme Gérald Larose et Pierre Paquette, pré- conisent un renouvellement qui miserait sur le développement local, la démo- cratisation, le partenariat et la reconnaissance de l’apport des organismes com- munautaires autonomes et de l’économie sociale16. D’autres encore, se repliant sur une position sociale-démocrate orthodoxe, que je qualifie avec Jean-Louis Laville de sociale-étatiste, dénoncent avec une égale ferveur les deux stratégies de renouvellement17.

Deuxièmement, on peut privilégier cinq des douze paramètres retenus dans le tableau pour faciliter l’analyse des transformations en cours dans le domaine des politiques sociales :

Dans le prolongement de cette seconde remarque, il me semble que les paramètres 9 et 10 concernant la place du tiers secteur de l’économie sociale et solidaire19 sont particulièrement utiles pour prendre la mesure des transforma- tions en cours et du nouveau modèle québécois en émergence. Lorsque ces deux éléments sont pris en compte correctement, tant sur le plan de l’action que de l’analyse, ils ne tardent pas à avoir des effets d’entraînement sur d’autres paramètres auxquels j’accorde beaucoup d’importance. Entre autres, je pose l’hy- pothèse que la contribution du tiers secteur à la reconfiguration des politiques sociales, si elle respecte un certain nombre de principes, se traduit rapidement par des pratiques sociales renouvelées qui s’harmonisent bien avec la démocrati- sation des institutions publiques, le développement local, la décentralisation et la régionalisation.

Précisons au passage, sans s’y attarder, que j’adopte, à l’instar du Chantier de l’économie sociale, une définition large et inclusive de l’économie sociale20 qui fait une grande place aux entreprises sociales de production de biens et de ser- vices, aux organismes communautaires autonomes, aux coopératives de toutes sortes, aux associations de défense de droits, etc.21 Avec Alain Lipietz, j’aime utiliser l’expression tiers secteur d’économie sociale et solidaire afin de distinguer l’économie sociale de l’économie solidaire en France, qui correspondent à la nou- velle et l’ancienne économie sociale au Québec. Au besoin, cela permet de recon- naître les tensions qui peuvent exister entre les deux composantes, sans pour autant placer une muraille de Chine entre les deux22.

La contribution du tiers secteur de l’économie sociale et solidaire à la reconfiguration des politiques sociales au Québec ne représente pas quelque chose d’unique en Amérique du Nord, ni même de nouveau au Québec. Ce qui est nouveau depuis 1996 et ce qui le rend singulier par rapport au reste de l’Amérique du Nord, c’est que l’économie sociale y est officiellement reconnue et soutenue par certains paliers de pouvoirs publics, notamment par le gouverne- ment du Québec23. L’économie sociale au Québec est entrée dans l’espace public et est devenue un acteur social et politique à part entière, qui a été capable d’im- primer sa marque au dispositif institutionnel. Cela a été rendu possible par les luttes des mouvements sociaux pour faire reconnaître l’économie sociale, mais aussi par la sensibilité manifestée par les décideurs gouvernementaux envers ces revendications et leur capacité d’y répondre, du moins partiellement. C’est ce qui nous fait dire que l’économie sociale et solidaire au Québec est indiscutablement une affaire de mouvements sociaux et une affaire de pouvoirs publics24.

Dans le reste du Canada, l’économie sociale existe, mais les personnes qui la font et qui la voient ne la reconnaissent pas en tant que telle. Il se pourrait toute- fois que les choses soient en train de changer, comme l’atteste l’intérêt croissant d’un certain nombre d’organismes, d’acteurs socio-politiques et de chercheurs pour les concepts de tiers secteur, de secteur volontaire et de secteur privé à but non lucratif. Dans ce contexte, par exemple, il est révélateur de voir que des spé- cialistes canadiens-anglais des politiques sociales aussi renommés que Keith Banting, Thomas Courchene et Susan Phillips ont commencé à s’intéresser au tiers secteur dans leurs écrits récents25. Il est révélateur aussi de constater que le gou- vernement fédéral depuis 1999 semble s’intéresser de plus en plus au tiers secteur comme en témoigne son implication politique et financière (94 millions $ en cinq ans) dans l’« Initiative du secteur bénévole et communautaire26 ». Dans les docu- ments universitaires et gouvernementaux consacrés au tiers secteur dans le reste du Canada, les auteurs demeurent jusqu’à maintenant étonnamment discrets sur les liens qui pourraient être établis avec le concept d’économie sociale davantage utilisé au Québec, en dépit du fait que les concepts de voluntary sector en anglais et d’économie sociale en français entretiennent une parenté certaine27.

Les réformes des politiques sociales faites au Québec au cours des dernières années ne peuvent pas être expliquées par la seule émergence d’un modèle so- lidaire de développement social. Mais elles ne peuvent non plus être analysées sans tenir compte de ce modèle en émergence. Pour illustrer cette hypothèse, je me pencherai sur cinq cas : la reconnaissance des organismes communautaires autonomes, les pratiques novatrices de logement social, les Centres de la petite enfance (CPE), la place de l’économie sociale dans les services à domicile et les programmes concernant les personnes handicapées.

Dans le modèle québécois de politiques sociales seconde manière, la place des organismes communautaires autonomes représente quelque chose d’impor- tant et novateur sur le plan quantitatif et qualitatif.

À partir d’une vingtaine de ministères et d’organismes gouvernementaux, le gouvernement du Québec a accordé à environ 5 000 organismes communau- taires autonomes des subventions totalisant près de 420 millions $ au cours de l’année 2000-2001, comparativement à environ 280 millions $ en 1996-1997. Cela signifie que, sur une période de cinq ans, le soutien financier de l’État québécois aux organismes communautaires autonomes a augmenté au rythme de 10 p. 100 par année, ce qui n’est pas négligeable en pleine période de compres- sions budgétaires28.

Dans l’enveloppe budgétaire que le gouvernement du Québec utilise pour soutenir les organismes communautaires autonomes, la part des organismes communautaires actifs dans le domaine de la santé et des services sociaux représente entre 55 et 60 p. 100. Comparativement aux autres organismes com- munautaires autonomes, les organismes qui interviennent dans ce domaine ont réussi à aller chercher la part du lion sur le plan budgétaire. Sur le plan qualitatif, ils ont aussi réussi, grâce aux luttes qu’ils ont menées au cours des quinze dernières années, à amener l’État (le ministère de la Santé et des services sociaux, MSSS), et les organismes publics qui le prolongent dans les régions administra- tives et les communautés locales, à les traiter de plus en plus en partenaires29.

En fait, les relations entre l’État québécois et les organismes communau- taires varient d’un domaine à l’autre, d’un ministère à l’autre. Les organismes communautaires en santé et services sociaux (qui sont en fait beaucoup plus dans les services sociaux que dans les services de santé) ont une avance sur d’autres organismes communautaires à ce chapitre, puisqu’ils ont réussi à développer des relations de type partenarial avec l’État, c’est-à-dire qu’ils ont leur mot à dire sur les règles du jeu qui les concernent. Dans les autres secteurs, les rapports tien- nent plus de la sous-traitance que du partenariat30. C’est le cas par exemple des organismes communautaires autonomes qui ont entretenu dans le passé des liens avec le ministère de l’Éducation (les groupes d’éducation populaire et de défense de droits) ou celui de la Sécurité du revenu31.

En somme, la démarche de reconnaissance et de soutien aux organismes communautaires autonomes qui s’est développée depuis quelques années, et qui s’est intensifié au cours de la consultation publique de l’été et de l’automne 2000, est une démarche visant la généralisation bonifiée, pour l’ensemble des organismes communautaires autonomes ayant des interfaces avec l’État québécois, des règles du jeu que les organismes du milieu de la santé ont obtenues du MSSS au cours des années 1990, tel le financement pour des périodes de trois années à la fois.

C’est fondamentalement ce que propose le Rapport Larose32 rendu public en novembre 2000, à la suite d’une consultation publique qui a permis de recevoir pas moins de 600 mémoires. Le Rapport propose à l’État de reconnaître les organismes communautaires autonomes pour ce qu’ils sont, et non pas seule- ment pour ce qu’ils font. Il rappelle que les rapports de partenariat peuvent aller de pair avec une « coopération parfois conflictuelle » entre l’État et les orga- nismes communautaires et « que la fonction critique des organismes d’action communautaire autonomes est une contribution à la vie démocratique33 ». Au début de septembre 2001, le gouvernement a annoncé son intention de mettre en application plusieurs recommandations du Rapport Larose et la réaction des organismes communautaires concernés a été dans l’ensemble plutôt positive34.

Le dossier de l’institutionnalisation des relations entre l’État québécois et les organismes communautaires s’étale depuis quelques décennies et a connu des moments d’évolution fort importants au cours des dernières années. L’expertise québécoise dans ce domaine témoigne d’une longueur d’avance sur celle qu’on peut retrouver dans les autres provinces canadiennes et les autres régions de l’Amérique du Nord et, en dépit des limites, elle s’inscrit parfaitement dans la perspective du modèle de développement solidaire. Étonnamment, cette ques- tion des relations entre les gouvernements et les organismes communautaires est rarement à l’ordre du jour des rencontres intergouvernementales. Il s’agit pour- tant là d’une question pivot qui donne une prise sur plusieurs autres. Elle rebon- dit constamment dans l’examen d’autres dossiers sociaux, notamment dans celui du logement social.

Depuis une dizaine d’années, le Québec se présente, avec la Colombie- Britannique, comme l’une des deux provinces canadiennes où l’on trouve le plus de pratiques novatrices en matière de logement social. Cela s’explique à la fois par la demande des mouvements sociaux et par la capacité des pouvoirs publics d’y répon- dre positivement, du moins en partie. Le paradoxe, c’est que les nouvelles initiatives québécoises surgissent dans une conjoncture difficile, marquée par le désengage- ment financier de l’État fédéral, à la suite de 40 années d’implication dans le développement de programmes à frais partagés pour le logement social, partout à travers le Canada. En effet, depuis 1993-1994, le gouvernement fédéral ne participe plus, par l’intermédiaire de la SCHL, au développement de nouveaux programmes provinciaux, même s’il continue d’assumer ses engagements antérieurs. Il s’est retiré tout en se réservant la possibilité de se lancer unilatéralement dans de nouveaux programmes ciblés comme le programme pour les sans-abri mis en place en 1999.

Trois types de pratiques et de politiques témoignent des innovations québécoises en matière de logement social35. Je les résume très succinctement.

Premièrement, il y a les logements sociaux avec support communautaire qui permettent à des personnes et des familles vulnérables sur le plan social (problèmes de santé mentale, etc.) de demeurer dans leur logement avec une qualité de vie acceptable au lieu de se retrouver en institution. La Fédération des OSBL d’habitation de Montréal (FOHM) a expérimenté ce type de pratique depuis une douzaine d’années dans la région de Montréal36. Cela a exigé une col- laboration inédite entre des acteurs du secteur public — notamment des ges- tionnaires des Offices municipaux d’habitation (OMH) et de la Société d’habita- tion du Québec, (SHQ) — et des acteurs du tiers secteur de l’économie sociale, comme la FOHM, et l’utilisation de ressources humaines et matérielles provenant à la fois du secteur public et du tiers secteur. Tout cela a représenté une rencon- tre difficile et exigeante avec l’intersectorialité et le travail en partenariat, ce qui n’a pas été sans occasionner des tensions entre les divers acteurs et les diverses cultures impliqués. L’un des défis à relever consiste à élaborer des ententes sur le partage des coûts de l’intersectorialité entre diverses unités administratives habituées depuis longtemps à travailler en solo.

Deuxièmement, il y a le programme Accès-Logis que le gouvernement du Québec a lancé en 1997, à la suite du Sommet sur l’Économie et l’Emploi de l’au- tomne 1996 et dans la foulée des revendications en matière de logement social véhiculées par les mouvements sociaux et canalisées par le Chantier de l’économie sociale. Avec le programme Accès-Logis doté d’un budget de 215 millions $, le Québec s’engageait, sans pouvoir compter sur le cofinancement fédéral, à créer 1200 nouvelles unités de logement social par année pendant cinq ans, pour un total de 6000 nouvelles unités. Les unités créées devaient être des OSBL ou des coopératives, c’est-à-dire des unités de logement relevant de l’économie sociale. Cet engagement gouvernemental était modeste par rapport aux besoins. Il était néanmoins important puisqu’il était assumé dans le contexte pénible de lutte au déficit zéro poursuivi par le gouvernement du Québec au cours des années 1996- 2000. La poursuite des objectifs du programme Accès-Logis a été mise en péril à diverses reprises, mais elle n’a jamais été abandonnée. De telle sorte qu’en 2001- 2002, pendant la cinquième et dernière année du programme, la cible des 6000 nouvelles unités de logement social n’est pas loin d’être atteinte. Il s’agit là d’une réussite qui doit beaucoup à la mobilisation des acteurs du mouvement commu- nautaire et coopératif qui n’ont jamais cessé d’interpeller les décideurs provinciaux et municipaux pour qu’ils « livrent la marchandise ». Il reste à voir ce qu’il advien- dra de ce programme au terme de la cinquième année.

Troisièmement, il y a le Fonds québécois d’habitation communautaire (FQAC) qui est né également en 1997 dans le même contexte que le programme Accès-Logis. Ce Fonds a été créé par le gouvernement du Québec à la suite de pressions provenant de groupes sociaux dédiés à la promotion du logement social. Son conseil d’administration est composé de 19 membres dont 10, soit la majorité, proviennent du tiers secteur de l’économie sociale (milieux commu- nautaires, coopératifs et associatifs), tandis que les neuf autres proviennent du secteur public (7 membres) et du secteur privé (2 membres). Sur le plan social et politique, il s’apparente à une table de concertation, à un lieu d’arbitrage entre l’État et le tiers secteur. C’est une nouvelle instance de gouvernance qui a permis aux acteurs de l’économie sociale de relancer constamment les pouvoirs publics pour qu’ils assument leurs engagements, en rapport avec le programme Accès- Logis et d’autres besoins de logement social. C’est une table de concertation qui incarne et symbolise fortement la recherche de la double imputabilité (vers le haut et vers le bas) dont il a été question plus haut, même si le Fonds n’est pas à l’abri de certaines ambiguïtés sur le plan juridique.

Le logement social est un domaine de politique sociale sur lequel l’ECUS est peu bavarde. C’est pourtant un fragment important à l’intérieur d’une poli- tique sociale intégrée et il mériterait une attention plus grande de la part de tous les paliers de gouvernement au Canada. Dans un tel contexte, les pratiques nova- trices apparues au Québec ces dernières années, tout en demeurant modestes, n’en contiennent pas moins des enseignements importants et des avenues prometteuses. Elles attirent l’attention sur les contributions possibles des acteurs de l’économie sociale et sur les responsabilités qui incombent aux pouvoirs publics. Elles nous rappellent que les politiques sociales sont tout autant une question de citoyenneté et d’empowerment que de redistribution de la richesse.

La politique québécoise dans le domaine des services de garde, tout comme celles des diverses provinces, a une histoire d’une trentaine d’années. Mais au Québec, elle a fait un saut qualitatif inattendu au cours des quatre dernières années. L’histoire des services de garde au Canada doit beaucoup aux luttes du gouvernement néo-démocrate manitobain qui ont permis, vers 1973, d’obtenir une plus grande flexibilité dans l’interprétation des règles du RAPC, le programme qui permettait, à certaines conditions, le cofinancement fédéral des programmes provinciaux de services de garde. De 1973 à 1996, jusqu’à la dis- parition du RAPC et l’apparition de TCSPS, le développement des politiques sociales concernant les garderies, au Québec et dans les autres provinces, a été fortement balisé par les paramètres du RAPC, et ce d’une double manière. D’une part, il a incité le Québec comme les autres provinces à développer des pro- gramme sélectifs de soutien aux services de garde, ce qui veut dire que le RAPC a freiné l’élan des provinces qui, à certains moments, auraient aimé développer des services de garde capables de cibler non seulement les familles socio- économiquement faibles ou pauvres, mais aussi les familles de classe moyenne.

D’autre part, il a encouragé le gouvernement du Québec, tout comme les autres gouvernements provinciaux, à miser sur le tiers secteur de l’économie sociale et solidaire (i.e. les garderies à but non lucratif) plutôt que sur les entre- prises marchandes (i.e. les garderies à but lucratif). En effet, avec le RAPC, l’État fédéral partageait les coûts des services provinciaux d’assistance publique, à con- dition qu’ils soient distribués soit par des organismes publics de la province, des municipalités ou des organismes privés à but non lucratif dûment accrédités par la province. Cette clause a sans doute contribué à freiner la privatisation des ser- vices de garde et favorisé le développement de l’économie sociale dans ce secteur d’activité.

La politique québécoise des services de garde a connu des réajustements majeurs depuis 1997, avec la mise en place des Centres de la petite enfance (CPE) et la bonification des salaires des éducatrices rendue possible par les luttes syndicales dans ce secteur. Paradoxalement, c’est la disparition du RAPC qui a permis cette innovation sociale. Certes, la restructuration des programmes de paiements de transferts fédéraux, annoncée en 1995 et réalisée en 1996, a fait mal au Québec comme aux autres provinces et territoires sur le plan financier, en imposant aux provinces des coupures de l’ordre de 34 p. 100 en deux ans. Par contre, sur le plan politique, cette restructuration a donné au Québec la marge de manœuvre nécessaire pour innover de façon considérable en favorisant une orientation plus universelle et moins sélective, par la création de services de garde à 5 $ par jour (contre 25$ auparavant) pour tous les enfants d’âge présco- laire, peu importe le statut socioéconomique de leurs parents. En outre, ces places devaient être créées dans les CPE, c’est-à-dire des organismes privés à but non lucratif qui appartiennent au tiers secteur et non pas au secteur marchand.

La nouvelle politique familiale et l’entente syndicale sur les salaires ont favorisé la reconnaissance de la responsabilité collective envers les services de garde à la petite enfance. En outre, elles ont haussé la valeur du travail des édu- catrices et des autres employées des garderies. En mai 1999, l’entente syndicale survenue entre la CSN et le gouvernement du Québec comprenait des augmen- tations de salaire échelonnées sur quatre ans de 35 p. 100 en moyenne, dont 12 p. 100 la première année, la tenue d’un forum pour discuter de la mise en place d’un régime de retraite et la constitution d’un comité de travail sur l’équité salariale pour toutes les catégories de personnel des garderies.

Malgré les aspects positifs de cette réforme, on peut tout de même s’inter- roger sur le sens à donner au processus d’institutionnalisation des services de garde et ses conséquences sur la démocratie au sein des CPE. La période de mou- vance actuelle s’accompagne, selon certains, d’une sorte de lourdeur administra- tive. La mise en application des modifications engendrées par la politique (instauration de places à contribution réduite, établissement d’un programme éducatif pour les quatre ans en CPE, arrimé avec le programme éducatif déjà en place, et le développement de nouvelles places) a dû se faire rapidement. Le mi- nistère de la Famille et de l’Enfance a été obligé de revoir son objectif — la créa- tion de 200 000 places — et son échéancier — fixé d’abord à 2001 et reporté par la suite à 2006. Le nombre de places en garderie a néanmoins augmenté : de 78 000 en 1998, à 114 000 en 2000 et à 137 000 en 2001. Mais il en faudrait 200 000 pour répondre aux besoins, ce qui génère des frustrations chez les parents à la recherche d’une place pour leur enfant37. En somme les problèmes actuels de la politique des CPE renvoient à une crise de croissance générée en partie par la popularité de cette politique auprès de la clientèle visée.

Malgré les questionnements qui demeurent de mise sur les acquis et l’avenir des services de gardes au Québec, le virage accompli depuis 1997 a per- mis de se débarrasser de l’influence négative du RAPC, soit le penchant pour la sélectivité, tout en retenant son influence positive, soit le recours à la contribu- tion du tiers secteur pour la prestation des services de garde. La prochaine phase, celle de la consolidation, pourrait permettre de stabiliser le réseau des CPE. De l’avis de tous les acteurs interviewés dans nos recherches, le principal défi des CPE est de rester en lien avec la communauté et branchés sur les besoins des parents tout en conservant leur couleur locale.

Le Québec a commencé tard, trop tard en fait, à s’intéresser au maintien à domicile. Le premier moment structurant pour l’ensemble de la politique de maintien à domicile québécoise est survenu en 1979, lorsque le gouvernement du Québec a adopté sa première Politique de maintien à domicile. Cette politique confiait un rôle clé au secteur public, c’est-à-dire aux régies régionales de la santé et des services sociaux (RRSSS) au plan régional et aux CLSC au plan local, dans la planification et la livraison des services à domicile. Certes, cette politique a été modifiée et appliquée de diverses manières avec le temps. Il n’en demeure pas moins que ce moment d’institutionnalisation a eu un effet structurant jusqu’à aujourd’hui, notamment en rapport avec le rôle clé que continue de jouer le secteur public à partir des RRSSS et des CLSC pour planifier l’offre de services et gérer les ressources budgétaires. Toutefois, l’examen de l’évolution de l’offre de services au fil des ans permet de constater des flux constants dans le partage des responsabilités entre la part des services livrée par le secteur public, le marché, le tiers secteur de l’économie sociale et l’entourage familial. Le rôle des uns et des autres dans la livraison des services varie à la fois dans le temps et en fonction des diverses composantes faisant partie d’un panier de services à domicile.

Dans le domaine de l’aide domestique ou de l’entretien ménager (léger et lourd), un secteur plutôt négligé ou abandonné par les CLSC depuis la deuxième moitié des années 1980, on a assisté au cours des dix dernières années à l’émer- gence d’un réseau d’entreprises d’économie sociale. Je distingue trois moments dans cette histoire des entreprises d’économie sociale en aide domestique (EESAD).

Le premier moment survient dans les années 1990-1995 et se présente comme une phase d’expérimentation, lorsque des projets pilote d’entreprises d’économie sociale dans le domaine de l’aide domestique ont surgi dans quelques territoires de CLSC à l’initiative d’acteurs du développement local. C’est le cas dans la région de Mont-Laurier avec le projet Défi-Autonomie Antoine-Labelle et dans la région de Québec avec le projet Aide communautaire Limoilou. Le deuxième moment (1995-1996) se présente comme une première tentative d’ins- titutionnalisation planifiée à partir du modèle Défi-Autonomie de Mont-Laurier. L’objectif du programme mis de l’avant par le gouvernement pendant quelques mois était de favoriser l’extension de la formule Défi-Autonomie dans une ving- taine de territoires. Cette formule, qui fut vite abandonnée, mettait l’accent sur la formule coopérative d’usagers et sur l’insertion de prestataires de la sécurité du revenu aptes au travail qui devaient être engagés sur une base temporaire dans les coopératives. Elle a été critiquée vivement par de larges franges des mouve- ments sociaux à l’approche des deux Sommets socio-économiques de 1996. Le troisième moment (1997-2001) renvoie à la Politique du PEFSAD (programme d’exonération financière pour les services d’aide domestique) qui fut négociée par les acteurs sociaux et gouvernementaux au Sommet sur l’économie et l’em- ploi de l’automne 1996 et mise en œuvre à partir l’année budgétaire 1997-1998. Cette période a corrigé le tir de la phase précédente, en ouvrant la voie à une forme d’institutionnalisation qui s’intéresse davantage à la qualité des services qu’à l’insertion des prestataires de la sécurité du revenu sur le marché du travail.

Les règles du jeu définies dans le PEFSAD sont contraignantes pour les entre- prises sur le plan financier, et les EESAD, soutenues par le Chantier de l’économie sociale, les ont fréquemment critiquées au cours des dernières années, notamment lors des Discours sur le budget au moment où elles prenaient connaissance du vol- ume et du mode d’utilisation des fonds publics consentis par l’État québécois pour les soutenir. Ces critiques ont d’ailleurs contribué à ce que le gouvernement du Québec accepte de bonifier et de stabiliser son soutien aux EESAD dans les semaines qui ont suivi le Discours sur le budget 2001-2002. Toutefois, en ce qui a trait à l’aménagement de la vie démocratique au sein des entreprises, les règles insti- tutionnelles du PEFSAD sont moins contraignantes que ne l’étaient celles du pro- gramme Défi-Autonomie de 1995-1996, dans la mesure où elles laissent aux entre- prises locales la possibilité d’opter soit pour un statut d’OBNL, soit pour un statut de coopérative d’usagers, soit pour un statut de coopérative de solidarité. En outre, les EESAD jouissent d’une certaine latitude dans le choix de leur main-d’œuvre, n’étant pas obligées, du moins formellement, de recruter des prestataires de la sécu- rité du revenu. Elles ont de la latitude également dans le choix de leurs clientèles puisqu’elles peuvent offrir des services non seulement à des personnes âgées ou handicapées ayant des déficits d’autonomie, mais aussi à des ménages réguliers.

Depuis 1997, le PEFSAD a permis le développement d’un réseau de 103 EESAD dûment accréditées qui ont créé 4 000 nouveaux emplois. Ce développe- ment signifie un accroissement de la présence de l’économie sociale dans la dis- tribution des services à domicile, remplaçant des services qui étaient auparavant assumés par des travailleurs indépendants au noir et non pas par des infirmières et auxiliaires familiales de CLSC. En d’autres termes, le personnel des EESAD ne doit pas faire de substitution d’emplois par rapport aux emplois du secteur pu- blic. Toutefois, dans certaines entreprises minoritaires, il y a eu des glissements, si bien que des zones d’ambiguïté et de recoupement peuvent exister entre la pro- grammation de certains CLSC et celle de certaines EESAD.

La présence de l’économie sociale dans le domaine des services à domicile demeure un dossier à surveiller. La compréhension des enjeux d’une politique de maintien à domicile, permettant à un maximum de personnes vulnérables de demeurer chez elles dans la dignité, nous apparaît constituer plus que jamais le pivot central pour tracer la voie de réformes dans le vaste champ de la santé et du bien-être qui inclut la prise en compte des déterminants sociaux de la santé et du bien-être. Mais il faudra être vigilant car l’exigence de la rentabilité économique peut entrer en contradiction avec l’objectif de la rentabilité sociale et les valeurs de l’économie sociale. Il n’en demeure pas moins que la présence de l’économie sociale dans le domaine des services à domicile peut être vue comme un rempart contre la privatisation de ces mêmes services et une occasion de rendre l’offre de services plus diversifiée que si elle relevait uniquement de l’État et du marché.

Au Québec, comme dans les autres régions du Canada, l’essentiel des inter- ventions directes destinées aux personnes handicapées, à l’exception de celles con- cernant les anciens combattants et leurs familles, relèvent du gouvernement provincial, même si certaines d’entre elles sont cofinancées par le gouvernement fédéral. Pour s’en rendre compte, il suffit de faire référence aux programmes rele- vant de la santé et sécurité au travail, du régime des rentes du Québec, de l’assu- rance-automobile, de la sécurité du revenu et des services sociosanitaires. Cet ensemble de mesures fragmentées, en dépit d’un certain nombre d’acquis, souffre de plusieurs insuffisances et incohérences souvent dénoncées à juste titre par les associations de défense des droits des personnes handicapées.

Malgré tout, les politiques sociales québécoises en ce domaine sont sou- vent reconnues par les experts en la matière comme avant-gardistes. Cela est par- ticulièrement vrai depuis le début des années 1980, lorsque l’Office des person- nes handicapées du Québec (OPHQ), né en 1978, talonné par un mouvement associatif vigilant, a été amené à mettre de l’avant une philosophie de l’intégra- tion pleine et entière des personnes ayant des incapacités dans la société40. Cette philosophie, qui met l’accent sur les capacités citoyennes des personnes handi- capées au lieu de s’en tenir à leurs incapacités, a été condensée en 1984 dans À part … égale, un document qui demeure encore aujourd’hui une source d’inspi- ration41. Certes, la philosophie de l’intégration sociale préconisée dans ce docu- ment, bien qu’officiellement entérinée par le gouvernement du Québec, est loin d’être parvenue à transformer l’ensemble des politiques et pratiques concernant les personnes handicapées au Québec. Néanmoins, elle constitue un point de référence central qui guide nombre d’efforts et de débats concrets favorisant l’in- tégration des personnes handicapées dans une vie normale sur le plan de l’habi- tation, du transport, du loisir, de l’éducation et de l’insertion sur le marché du travail. Elle marque une rupture avec les approches traditionnelles qui s’en tien- nent à l’institutionnalisation, à la réparation et à la compensation. Elle interpelle l’État et les pouvoirs publics pour qu’ils assument leurs responsabilités, tout en laissant de la place aux contributions de la société civile et des acteurs du milieu associatif. En somme, cette philosophie appelle des réformes qui s’inscrivent har- monieusement dans le modèle québécois seconde manière.

Heureusement, l’influence de l’approche véhiculée dans des documents québécois comme À part… égale ne se limite pas au territoire québécois. Elle est partie prenante de travaux qui se poursuivent dans des lieux de concertation internationale, notamment à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), grâce entre autres aux contributions remarquées de Patrick Fougeyrollas et des équipes de recherches qu’il anime depuis vingt ans. Cette influence s’est faite sentir aussi dans des démarches menées dans d’autres régions canadiennes. Elle semble aussi présente dans les lieux fédéraux concernés par les réflexions entourant le dossier de l’union sociale canadienne.

Par exemple, les programmes d’aide à l’employabilité des personnes handicapées revêtent une très grande importance dans le discours du gou- vernement fédéral sur l’union sociale canadienne. À cet égard, la déclaration À l’unisson, un document produit en 1998 par le gouvernement fédéral et les gou- vernements provinciaux et territoriaux (à l’exception du Québec), représente un jalon important42.

Paradoxalement, ce document est très près, sur le plan de la vision des politiques sociales, des principaux éléments que nous avons identifiés comme faisant partie du modèle québécois seconde manière. Ce document produit par des spécialistes fédéraux et provinciaux synthétise le meilleur des idées cana- diennes, voire internationales, dans le domaine des politiques sociales concer- nant les personnes handicapées. C’est ainsi qu’il met de l’avant des principes de planification des politiques sociales qui impliquent la démocratisation de ce que nous appelons les rapports de consommation, c’est-à-dire des politiques sociales qui misent sur l’empowerment des personnes handicapées vues comme des citoyennes pleinement capables de participation sociale, etc. Le document abor- de même en filigrane la contribution de l’économie sociale pour le renouvelle- ment des politiques sociales concernant les personnes handicapées. Il vaut la peine de citer ici un passage prometteur :

On pourrait également étudier la possibilité de favoriser l’intégra- tion et l’emploi des personnes handicapées en accordant un sou- tien au développement économique des collectivités et au travail autonome des personnes handicapées. Le développement économique communautaire suppose une vision du développement économique local qui marie les objectifs économiques et les objec- tifs sociaux. Il vise à créer des possibilités d’emploi au moyen de l’expansion des entreprises administrées et dirigées à l’échelon local. (…) Il existe actuellement une vaste gamme d’initiatives de développement économique dans l’ensemble du pays43.

Pour nous, le développement économique communautaire (DEC) dont il est question ici fait tout à fait partie de l’économie sociale. Il s’agit d’une composante parmi d’autres. En reconnaissant l’apport du DEC au renouvellement des politiques sociales concernant les personnes handicapées, À l’unisson ouvre une avenue très proche de ce que nous avons mis en relief comme étant un élément important du modèle québécois seconde manière. Mais cette ouverture demeure timide, plutôt intuitive, et elle pourrait être approfondie et expliquée de manière plus vigoureuse.

En guise de conclusion à cette section, il est possible de reconnaître que les cinq domaines de politiques sociales utilisés pour illustrer les traits du modèle québécois de politiques sociales, seconde manière, mériteraient d’être approfondis et complétés par l’examen d’autres cas de politiques sociales québécoises en trans- formation, comme l’assurance-médicaments, la réforme de la sécurité du revenu et les programmes d’employabilité, les programmes de prêts et bourses, les com- posantes de la politique familiale autres que les CPE, les programmes de forma- tion de la main-d’œuvre, l’assurance-automobile, la santé et sécurité du travail, le régime des rentes du Québec, etc. Mais les cinq cas retenus ont permis de docu- menter ma thèse à l’effet que les réformes des politiques sociales québécoises, depuis une dizaine d’années, témoignent de l’émergence d’un modèle québécois seconde manière, par rapport au modèle québécois des années 1960 et 1970, et que, dans ce modèle, les innovations sociales, en dépit de leurs limites et fragilités, ressortent clairement. Cette réalité, à l’heure des débats intergouvernementaux sur l’union sociale canadienne, place le Québec dans un rapport de forces différent de celui dans lequel il se trouvait dans les années 1960 et 1970 vis-à-vis le gou- vernement fédéral et les autres gouvernements provinciaux et territoriaux.

La position que je compte mettre de l’avant dans cette section peut être formulée de la façon suivante : compte tenu de la riche expertise développée au Québec au cours des 10 dernières années en matière de réforme des politiques sociales, la décision du gouvernement fédéral de faire adopter à toute vapeur, sans le Québec, l’Entente-cadre sur l’union sociale fut une grave erreur qui a eu pour effet de con- damner cette entente à demeurer pendant trois ans une coquille vide dépourvue de légitimité, c’est-à-dire une entente inapte à aider les divers gouvernements con- cernés à s’entraider pour relever le défi de réformer les politiques sociales pour qu’elles répondent aux besoins actuels de la population canadienne et québécoise. En somme, l’Entente-cadre de 1999, en raison des circonstances de sa conclusion et de ses modalités, était destinée à demeurer mort-née, une parenthèse insigni- fiante pour trois années. Mais il ne suffit pas de faire un constat de décès. Les divers gouvernements concernés, y compris celui du Québec, devraient s’intéresser, dans les mois et années à venir, aux perspectives d’entente sur l’union sociale cana- dienne. À conditions que les stratégies des uns et des autres puissent être renou- velées, y compris la stratégie trop défensive du gouvernement du Québec, j’ose avancer qu’une autre entente sur l’union sociale demeure possible et nécessaire.

Pour comprendre les débats d’aujourd’hui sur l’union sociale, il est indis- pensable de tenir compte de plusieurs décennies de rencontres fédérales-provin- ciales au cours desquelles il a été question d’union canadienne et de politiques sociales. En fait, les origines éloignées du débat sur l’union sociale au Canada remontent à la Commission d’enquête Rowell-Sirois à la fin des années 1930. Si la définition de l’union sociale renvoie à un ensemble de principes et de normes qui régissent les relations intergouvernementales en matière de programmes so- ciaux, les origines de l’union sociale renvoient à la période où un certain nombre de gouvernements au Canada ont commencé à s’intéresser sérieusement à l’idée de développer des politiques sociales modernes. Évidemment, le moment exact a pu varier pour chacun des gouvernements concernés. Il a été plus précoce pour les uns et plus tardif pour les autres. Mais la crise des années 1930 représente un événement clé qui a interpellé tous les paliers de gouvernement. Jusque-là, le gou- vernement fédéral n’avait pas tellement de difficulté à respecter le partage des pou- voirs prévu par la Constitution, lequel partage avantageait les gouvernements provinciaux. Mais, à la fin des années 1930, Ottawa avait un net désir d’intervenir dans le champ des politiques sociales en suivant les enseignements de Keynes. Cette volonté politique fut renforcée par les conclusions du Rapport Rowell-Sirois. Depuis ce temps, la question du partage des pouvoirs constitutionnels et des poli- tiques sociales a commencé à occuper une place importante dans les rencontres fédérales-provinciales. L’expression union sociale n’était pas encore utilisée, mais les questions qu’elle soulevait commençaient à occuper une place centrale dans les relations intergouvernementales. Au cours des années 1960 et 1970, les dossiers de politiques sociales continuèrent d’occuper une portion importante des ordres du jour de ces rencontres. Les interfaces entre le modèle québécois première manière et la dynamique des relations intergouvernementales au Canada, notam- ment avec les débats sur le pouvoir de dépenser du gouvernement fédéral et le droit de retrait des gouvernements provinciaux, se situent dans cette période des origines éloignées de l’union sociale. En faire abstraction serait se condamner à ne rien comprendre des enjeux actuels.

Les causes immédiates du débat sur l’union sociale sont plus récentes. Avec Alain Noël44, nous les faisons remonter au budget de Paul Martin de février 1995 qui annonçait un plan d’action intégré du gouvernement fédéral pour combattre le déficit et, à l’intérieur de ce plan, mettait de l’avant des mesures pour restructurer les interventions du gouvernement fédéral dans le champ des politiques sociales. Le ministre des Finances annonça notamment la décision du gouvernement fédéral de procéder à une réforme majeure du pro- gramme d’assurance-chômage et des programmes de transferts aux provinces. Les deux principaux programmes de transferts en vigueur à ce moment-là, soit le RAPC concernant les services sociaux et la sécurité du revenu, d’une part, et le Financement des programmes établis (FPE) concernant l’éducation post- secondaire et la santé, d’autre part, furent fusionnés à compter du 1er avril 1996. Cette fusion donna naissance au Transfert canadien pour la santé et les programmes sociaux (TCSPS). En annonçant celle-ci, le ministre Martin était capable de prévoir avec précision des coupures de l’ordre de 34 p. 100 dans les transferts destinés aux provinces au cours des années 1996-1997 et 1997-1998. Mais il était moins capable de rassurer les Canadiens au sujet de l’effet qu’aurait cette réforme sur les « conditions » et les « standards nationaux ». Certes, en ce qui concerne les transferts pour la santé, il pouvait garantir le maintien des cinq principes de la Loi canadienne sur la santé, mais il ne pouvait offrir de sem- blables garanties pour les transferts concernant les services sociaux. D’où l’invi- tation qu’il lança aux ministres fédéral et provinciaux s’occupant de bien-être (et de services sociaux) de s’entendre sur de tels principes. L’expression union sociale n’était pas encore utilisée, mais l’idée était là : « Le ministre chargé du Développement des ressources humaines [au fédéral] invitera tous les gou- vernements provinciaux à élaborer en collaboration, par accord mutuel, un ensemble de principes et d’objectifs communs qui pourraient régir le nouveau Transfert social canadien45 ». Effectivement, au cours de l’année 1995-1996, les pourparlers fédéraux-provinciaux furent lancés, mais ils ne se dénouèrent pas par un « accord mutuel » fédéral-provincial. Dans l’intervalle, dans le Discours du Trône de février 1996, le gouvernement fédéral avait commencé à utiliser l’expression «union sociale» pour désigner l’ensemble des principes sur lesquels les gouvernements devraient s’entendre pour régir TCSPS au chapitre des services sociaux.

Pour saisir le contexte d’émergence immédiat de l’ECUS, il importe de bien distinguer quatre types d’intervention du gouvernement fédéral dans les poli- tiques sociales, en tenant compte du partage des pouvoirs prévu dans la Constitution canadienne46.

Premièrement, il y a les interventions directes auprès des citoyens faites dans des domaines de compétence du gouvernement fédéral. Je pense ici à l’assurance-emploi, aux programmes de redistribution des revenus concernant les personnes âgées, aux programmes concernant les communautés autochtones et les anciens combattants.

Deuxièmement, il y a les interventions indirectes par l’intermédiaire de paiements de transfert aux gouvernements provinciaux et territoriaux sous la forme de programmes à frais partagés classiques dans des champs de compétence provinciale. Dans ce type d’interventions, le gouvernement fédéral partage, habituellement à part égale, les coûts des programmes provinciaux qui s’har- monisent avec les balises fixées dans la législation fédérale et les ententes bilatérales fédérales-provinciales qui en découlent. Je pense ici à des programmes fédéraux comme l’assistance-chômage de 1956, l’assurance-hospitalisation de 1957, l’assurance-maladie de 1968 à 1977, le RAPC de 1966 à 1996.

Troisièmement, il y a les interventions indirectes par l’intermédiaire de paiements de transfert aux gouvernements provinciaux et territoriaux sous la forme de programmes de financement en bloc ou per capita, dans des champs de compétence provinciale. Dans ce type d’intervention, le montant des transferts effectués par le gouvernement fédéral ne tient pas compte des dépenses réelle- ment encourues par les gouvernements provinciaux. Je pense ici à des pro- grammes comme le FPE apparu en 1977 et au TCSPS apparu en 1996.

Quatrièmement, il y a les interventions directes faites par l’État fédéral auprès des citoyens et des organismes dans des champs de compétence provin- ciale, parfois en médiatisant son initiative à l’aide d’un organisme intermédiaire comme une fondation. Je pense ici à des programmes récents comme les Bourses du millénaire, le Fonds d’adaptation des services de santé, la stratégie jeunesse- emploi, le logement social concernant les sans-abri.

De ces quatre modes d’intervention, c’est évidemment le premier qui est le plus intéressant pour le gouvernement fédéral, et il l’a utilisé autant qu’il l’a pu depuis la fin des années 1930. Toutefois, pour intervenir dans les domaines de compétence provinciale (éducation, aide sociale, santé et services sociaux), l’in- tervention directe était souvent impossible pour des raisons constitutionnelles. C’est ce qui explique pourquoi, historiquement, le gouvernement fédéral, en s’appuyant sur son pouvoir de dépenser, a pris l’habitude d’utiliser les trois autres modes d’intervention, tout en modifiant ses préférences pour l’un ou l’autre de ces modes au fil des décennies.

Pendant les années 1940, 1950 et 1960, il a montré une préférence pour les programmes à frais partagés classiques. Cette formule avait l’avantage de permettre au gouvernement fédéral d’avoir une influence structurante sur les programmes sociaux grâce aux conditions qu’il imposait aux gouvernements provinciaux et ter- ritoriaux pour qu’ils aient droit au partage des coûts de leurs programmes à 50-50. Mais elle comportait aussi des inconvénients. Elle ne lui donnait pas suffisamment de visibilité politique et ne lui permettait pas de prévoir, d’une année à l’autre, le montant de sa participation financière aux coûts des programmes provinciaux. En outre, au Québec, ce mode d’intervention donnait prise à des critiques sur le plan constitutionnel, ce qui a donné lieu, à partir des années 1960, à la réclamation d’un droit de retrait des programmes à frais partagés.

C’est dans ce contexte qu’à partir des années 1970, le gouvernement fédéral a commencé à privilégier le troisième mode d’intervention, celui des paiements de transferts selon la méthode per capita. Cette préférence est ressor- tie clairement en 1977 avec l’instauration du FPE. Cette troisième méthode était plus compatible avec la volonté du gouvernement fédéral de contrôler les coûts de sa participation aux programmes sociaux. Elle comportait donc des avantages sur le plan financier, puisqu’Ottawa pouvait très bien décider unilatéralement, d’une année à l’autre, de modifier la base de calcul du montant des paiements de transferts et, de cette façon, réduire sa contribution au financement des pro- grammes provinciaux concernés, sans que les gouvernements provinciaux et ter- ritoriaux ne puissent rien y faire. Mais, sur le plan social et politique, cette forme d’intervention avait aussi des inconvénients. Entre autres, elle se prêtait moins bien que la formule des programmes à frais partagés à la mise en place et au respect des normes nationales que le gouvernement fédéral souhaitait imposer.

Quant à la quatrième forme d’intervention, celle qui consiste à lancer des initiatives directes dans les champs de compétence provinciale, elle représente, depuis quelques années, une nouvelle façon d’agir qui aurait été impensable pour des raisons constitutionnelles avant les années 1990. Avec cette forme d’inter- vention, le gouvernement fédéral s’aventure sur un terrain délicat sur le plan constitutionnel, puisqu’elle représente un élargissement considérable de la marge de manœuvre permise par le pouvoir de dépenser. D’où les critiques formulées à son endroit par plusieurs gouvernements provinciaux dans la deuxième moitié des années 1990. Ces critiques ont mis le gouvernement fédéral sur la défensive sans l’amener pour autant à renoncer à ce mode d’intervention. L’enjeu du débat est clair. En utilisant cette forme d’intervention dont la légitimité est contestée, le gouvernement fédéral réussit à contourner les inconvénients liés aux formes d’in- terventions indirectes qu’il avait privilégiées jusque là. Entre autres, il retrouve les marges de manœuvre qui lui manquaient avec les deux autres formules pour contrôler à la fois ses dépenses et les standards nationaux dans le domaine des politiques sociales.

Les remarques qui précèdent fournissent des clés pour interpréter le sens et l’impact sur les relations intergouvernementales de la réingénierie des inter- ventions du gouvernement fédéral dans les dossiers de politiques sociales depuis le budget Martin de février 1995. Elles permettent du même coup de jeter sur le contexte d’émergence de l’ECUS.

La reconfiguration des programmes de transferts fédéraux était en marche depuis 1977. L’introduction du FPE en 1977 avait déjà permis au gou- vernement fédéral de mieux gérer une partie de ses paiements de transferts, ceux qui concernaient les programmes provinciaux d’éducation post- secondaire et de santé, en les mettant à l’abri des aléas financiers de la formule des programmes à frais partagés. Avec les décisions unilatérales prises à diverses reprises à partir des années 1980 pour plafonner les paiements de transferts versés aux provinces dans le cadre du FPE, le gouvernement fédéral est parvenu à réduire efficacement sa participation au financement des pro- grammes provinciaux dans les domaines concernés au fil des ans. C’est ce qui s’est passé de 1977 à 1996, et c’est ce qui explique qu’on se soit de plus en plus éloigné du partage des coûts à 50-50 qui prévalait jusqu’en 1977. Certes, les paiements de transferts effectués dans le cadre du RAPC demeuraient offi- ciellement soumis à la règle du 50-50 pendant ces années. Mais à partir de 1990, le gouvernement fédéral plafonna les paiements de transferts effectués dans le cadre du RAPC en direction des trois provinces les plus riches (Ontario, Colombie-Britannique et Alberta) de sorte que, de 1990 à 1996, même les paiements de transferts effectués dans le cadre du RAPC s’étaient considérablement éloignés de la règle du 50-5047.

La restructuration amenée par l’instauration du TCSPS est venue con- firmer et accentuer cette tendance. Le TCSPS marque l’abandon officiel de la formule des programmes classiques à frais partagés et la victoire de la formule des paiements de transferts per capita. La formula qui avait permis au fédéral de réduire graduellement ses paiements de transferts pour l’éducation post- secondaire et la santé dans le cadre du FPE allait dorénavant être appliquée aux paiements de transferts pour le bien-être social. L’ensemble des paiements de transferts allait désormais être financé à même une seule et unique enveloppe, calculée selon la population. En outre, l’ère du TCSPS s’ouvrait avec les coupures draconiennes annoncées un an auparavant dans le budget Martin de 1995. En moins de deux ans, de 1995 à 1997, les paiements de transferts en espèce aux provinces via le TCSPS étaient coupés de 7 milliards $, soit de 34 p. 10048.